El almirante Bernardino de Valdivieso Benítez, nace en El Puerto el 2 de Abril de 1644, con toda probabilidad en la calle Alquiladores, donde vivían sus padres, Juan de Valdivieso, sirviendo al rey en la Galera Capitana de España, y que procedía de la población de Bribiesca en Burgos, y su madre que era portuense, Florentina Benítez Corvalan, miembro de una ilustre familia, asentada desde hace tiempo en nuestra Ciudad. Por distintos motivos familiares, con el tiempo, Bernardino estaría entroncado con las familias mas destacadas de la ciudad, como los Pereyra, Vidarte, Eguiarreta, Ordóñez de la Romana, Reynoso, Vizarrón, Araníbar y otros.

Artesonado del techo del dormitorio de Bernardino de Valdivieso.

Se casa el 18 de noviembre de 1679 (dentro justamente de una semana se cumplen 330 años), con la portuense Juana Luisa de Eguiarreta, de familia distinguida y adinerada, su padre Bernardo, era Contador del Duque. Fue testigo Juan de Araníbar, por entonces capitán, y tío político de la novia. Tuvieron la familia Valdivieso-Eguiarreta, cuatro hijos, Juan Bartolomé, Bernardo Manuel, Teresa y Catalina.

El primero de los hijos fue militar, la ultima de las noticias que tenemos es que viajo rumbo a las Américas en el año 1712. El segundo fue sacerdote, y se marchó a Nueva España con un ilustre familiar, D. Juan Antonio Vizarrón Eguiarreta, concretamente a Méjico, donde llego a ser prebendado de la Catedral, donde esta enterrado, y administrador del Hospital del Amor de Dios, falleciendo en el año 1755. Teresa sabemos que falleció a la corta edad de 10 años. Catalina, se casó con Pablo Miguel Vizarrón, con quien tuvo 5 hijos. (En la imagen, el escudo de la fachada principal del Palacio de Valdivieso, en la década de los ochenta, antes de la restauración del edificio).

El primero de los hijos fue militar, la ultima de las noticias que tenemos es que viajo rumbo a las Américas en el año 1712. El segundo fue sacerdote, y se marchó a Nueva España con un ilustre familiar, D. Juan Antonio Vizarrón Eguiarreta, concretamente a Méjico, donde llego a ser prebendado de la Catedral, donde esta enterrado, y administrador del Hospital del Amor de Dios, falleciendo en el año 1755. Teresa sabemos que falleció a la corta edad de 10 años. Catalina, se casó con Pablo Miguel Vizarrón, con quien tuvo 5 hijos. (En la imagen, el escudo de la fachada principal del Palacio de Valdivieso, en la década de los ochenta, antes de la restauración del edificio).

CASA DE CARGADORES A INDIAS.

La casa-palacio donde vivian, es típica de un comerciante con América, aunque denominada de Cargadores a Indias, Bernardino de Valdivieso no era un Cargador, sino un marino, dedicado al comercio colonial. La casa se construye en el año 1.679, sobre otras mas antiguas que son derribadas, su arquitecto fue, Pedro Mateos de Grajales, con unas características arquitectónicas muy definidas: fachada decorada, con columnas dobles sobre pilares, y escudo nobiliario, en este caso con un espacio abierto hacia la calle Sol.

Este espacio ha servido para que el gran pintor de la luz, Juan Lara, reflejara en un famoso óleo, una estampa costumbrista llamada “Lección de toreo”, (en la imagen) propiedad de la casa vinatera Osborne.

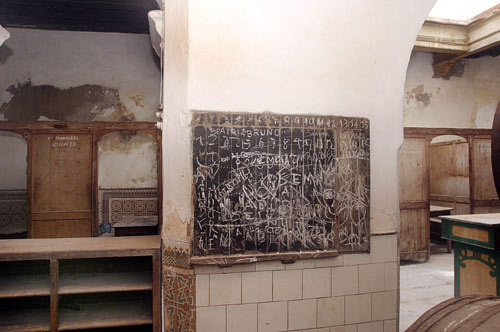

Patio porticado del Palacio de Valdivieso, actual sede del Servicio Municipal de Urbanismo.

Sigamos con la casa-palacio, patio regular porticado, y con columnas, la distribución interior con bajo, donde se encontraban caballerizas, almacenes, bodegas para granos, aceite, vino, etc., comunicados por una gran escalera de dos cuerpos, estaban en primer lugar el entresuelo, aquí se encontraban las oficinas de la administración de su casa y negocios, así como zonas de almacenamiento de los productos mas delicados como las telas.

Pinturas existentess en las estancias, en proceso de restauración, en los años ochenta (I)

Pinturas existentes en las estancias, en proceso de restauración, en los años ochenta (II)

A continuación accedíamos a la planta principal donde tenían sus salones y dormitorios la familia, aquí se realizaba la vida diaria, techos con artesonados mudéjares, pinturas en las paredes, como las que vemos en la fotografías en proceso de restauración, a finales de los años ochenta y por supuesto la capilla familiar. En esta planta se encontraban los principales enseres, cuadros, baúles, alfombras, mesas, etc., finalmente en el ático se encontraban la cocina los lavaderos, y los dormitorios de sirvientes y esclavos.

Cortijo La Bizarrona.

EL CORTIJO DE LA BIZARRONA.

Como buen hacendado de la época, Bernardino adquirió tierras para sembrar, gran cantidad de viñas, olivares, así como una cortijada de piedra, que hemos relacionado con el cortijo de la fotografía llamado hoy, “Cortijo de la Bizarrona”, en nuestro termino municipal. Mientras el viajaba al Nuevo Mundo, mantuvo una gran cantidad de negocios, que siempre dejaba en manos de allegados y familiares, todos relacionados con la exportación e importación con América y África.

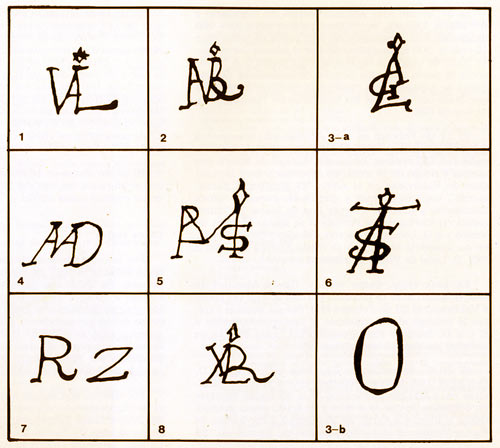

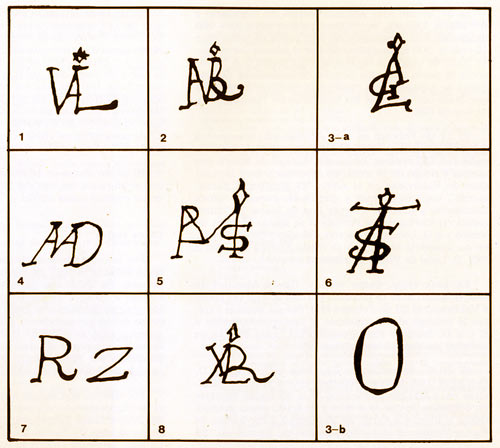

Marcas de las ánforas para la exportación.

Como muestra de este negocio la fotografía que recoge las marcas en las anforetas de sus propietarios: 1. Bernardino de Valdivieso. 2. Juan de Araníbar. 3. Martín de Loizaga. 3-a, primera marca, 3-b, segunda marca. 4. Juan Ruiz de Ahumada. 5. Pedro Jaspe de Montenegro. 6. Fermín Sasoeta. 7. Juan Ramírez Galbán. 8. José de Irazabal.

Plano de Cartajena de Indias. Grabado. Archivo Biblioteca Pública.

VIAJES AL NUEVO MUNDO.

De sus viajes al Nuevo Mundo, tenemos constancia al menos de seis, el primero con 27 años, como Alférez en la flota a Nueva España en 1671, concretamente a Cartagena de Indias, cuya planta podemos ver en la fotografía del grabado de la Biblioteca Publica de nuestra ciudad. El segundo, en el año 1.675 va a las Antillas. En el tercero, en el año 1.678 viaja a la Gran Colombia. En el cuarto, lo encontramos como Capitán de Mar y Guerra de la Almiranta de la Armada, en el año 1.681. El quinto viaje en 1.684, fue posiblemente la gran aventura de su vida, estaba al mando de un galeón “Nuestra Señora de Guadalupe, Santo Domingo y San Ignacio”, con destino a Isla Margarita y otros puertos venezolanos. El sexto viaje en 1.688, fue una orden desde Madrid, para que el Capitán de navío Bernardino de Valdivieso embarque en la flota a Nueva España con azogues en el barco «Nuestra Señora de Guadalupe».

Barandilla del Sagrario. Iglesia Mayor Prioral.

BARANDAL DEL SAGRARIO DE LA PRIORAL.

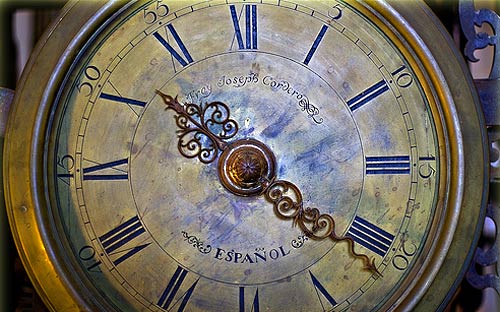

En ese mismo año de 1.688 fue nombrado Caballero de la Orden de Calatrava, como hermano de la Cofradía del Santísimo Sacramento de la Iglesia Mayor Prioral, donó un importante legado a la cofradía, se trata del barandal de plata que da acceso al retablo de plata que donó el Capitán Juan Camacho Jayna, con quien debió tratar de este asunto. Dicho barandal lleva una inscripción en todo su recorrido, en la parte interior que dice:

“Esta baranda la dio siendo hermanote la cofradía del Santísimo Sacramento el capitán D. Bernardino de Valdivieso caballero de la Orden de Calatrava año 1690”.

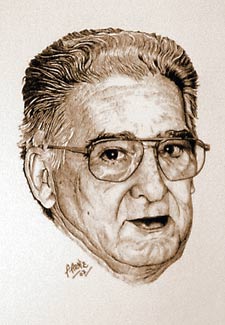

A finales de este mismo año es nombrado Almirante, cargo que disfrutara poco tiempo, su médico José de Salazar tiene que tratarlo por una enfermedad, que le causó la muerte el 22 de marzo del año 1.691, siendo enterrado en el panteón familiar, que se encontraba bajo lo que hoy es el Altar Mayor en nuestra Iglesia principal. (En la imagen de la izquierda, pintura de Rafael Tardío Alonso).

A finales de este mismo año es nombrado Almirante, cargo que disfrutara poco tiempo, su médico José de Salazar tiene que tratarlo por una enfermedad, que le causó la muerte el 22 de marzo del año 1.691, siendo enterrado en el panteón familiar, que se encontraba bajo lo que hoy es el Altar Mayor en nuestra Iglesia principal. (En la imagen de la izquierda, pintura de Rafael Tardío Alonso).

CASA PALACIO - CASA DE VECINOS.

Con el tiempo la casa-palacio de Valdivieso, se convirtió en una casa de vecinos, donde vivian gentes dedicadas al mar. Una casa de vecinos donde vivian hasta cien personas, en casas con paredes de sacos encalados, hasta principios de los años 80 del siglo pasado, una tasca inolvidable se encontraba en la planta baja, me refiero al bar “La Caballa”, donde de la mano de mi padre tuve la ocasión de estar en bastantes ocasiones, hoy el edificio esta ocupado por el Área de Urbanismo de nuestra ciudad.

Aunque en este caso hemos hablado de un portuense constructor de una casa-palacio, no cabe duda que con el tiempo, su vivienda se convirtió en la morada de muchos portuenses, una casa con tantos habitantes en el tiempo, que raro es el portuense que no tuviese familia, amigo o conocido que viviera, o hubiese estado en tan magnifica casa, naturalmente, me refiero a personas de cierta edad. Pero se trataba de una forma de vida que mas tarde o mas temprano habrá que estudiar a fondo, una manera de vivir bien reflejada en la novela costumbrista “La Juncalera” del portuense Dionisio Pérez, pero hoy hablaremos de su constructor. (Textos: Juan José López Amador).

Los datos han sido extraídos del libro “El Almirante Valdivieso su palacio y El Puerto de Santa María en el siglo XVII “, del año 1992.

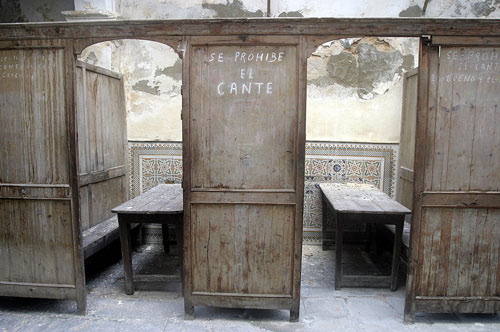

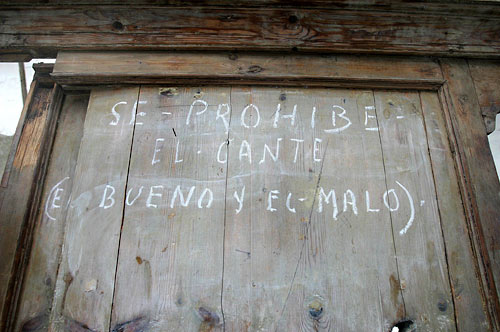

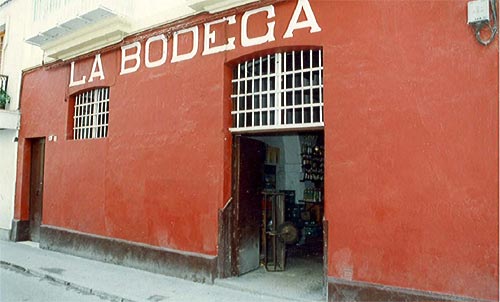

EL ORIGEN DE LA TABERNA.

EL ORIGEN DE LA TABERNA.

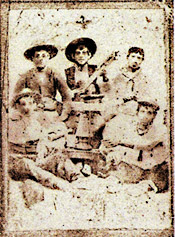

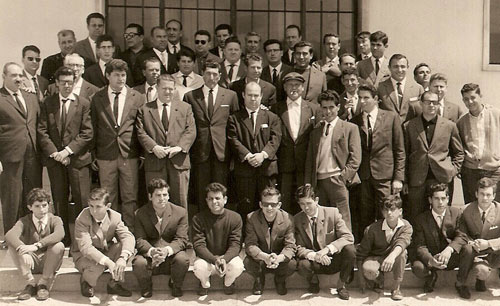

Fue habitual parada de célebres personajes populares como Juanillo Paterna; Belita, Luis Agacha, Saldiguera; Alemania, «gran paletón con la picha de papel y los huevos de cartón»; El Chumi; El Camión; Gabriel Guarigua, «Ya se murió Guarigua/ Dios le perdone/ ya se lo llevan volando/ los cigarrones», que decía la copla. En uno de los reservados, nos apuntó Luis Suárez --colaborador de Gente del Puerto--, solían reunirse a cantar romances José de los Reyes “el Negro”, Chamarit, El Caneco y José Morón “Moroncillo”. Cada uno entonaba cuatro hemisquistos, y quien no sabía continuarlo o se equivocaba, tenía que pagar una botella de vino para los demás. (En el centro de la imagen, José Morón 'Moroncillo', con una guitarrra. Fotografía Archivo de LSA).

Fue habitual parada de célebres personajes populares como Juanillo Paterna; Belita, Luis Agacha, Saldiguera; Alemania, «gran paletón con la picha de papel y los huevos de cartón»; El Chumi; El Camión; Gabriel Guarigua, «Ya se murió Guarigua/ Dios le perdone/ ya se lo llevan volando/ los cigarrones», que decía la copla. En uno de los reservados, nos apuntó Luis Suárez --colaborador de Gente del Puerto--, solían reunirse a cantar romances José de los Reyes “el Negro”, Chamarit, El Caneco y José Morón “Moroncillo”. Cada uno entonaba cuatro hemisquistos, y quien no sabía continuarlo o se equivocaba, tenía que pagar una botella de vino para los demás. (En el centro de la imagen, José Morón 'Moroncillo', con una guitarrra. Fotografía Archivo de LSA).

Durante años el establecimiento fue sede de la Peña Taurina La Burra, promovida, entre otros, por Juan Marchán, padre e hijo, siendo su titular el maestro Antonio Ordóñez, quien en alguna que otra ocasión, nos dio Ramón, asistió a las tertulias. Cuando escribíamos estas líneas, La Burra, con la finca completa, acababa de venderse. Que será de ella, lo ignoramos. Sólo podemos esperar --y acaso rogar-- que el nuevo dueño no la desmantele y sepa valorar y respetar la fisonomía y los elementos que configuran esta peculiar e histórica taberna, porque a la vez de ser una propiedad privada, también es un patrimonio etnológico --Título VII de la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía-- que El Puerto debe conservar, remozado y revitalizado. No vaya a ser que en un futuro próximo lamentemos su pérdida. (En la ilustración, el diestro Antonio Ordóñez). (Textos: Enrique Pérez Fernández). (Fotografías: Fito Carreto).

Durante años el establecimiento fue sede de la Peña Taurina La Burra, promovida, entre otros, por Juan Marchán, padre e hijo, siendo su titular el maestro Antonio Ordóñez, quien en alguna que otra ocasión, nos dio Ramón, asistió a las tertulias. Cuando escribíamos estas líneas, La Burra, con la finca completa, acababa de venderse. Que será de ella, lo ignoramos. Sólo podemos esperar --y acaso rogar-- que el nuevo dueño no la desmantele y sepa valorar y respetar la fisonomía y los elementos que configuran esta peculiar e histórica taberna, porque a la vez de ser una propiedad privada, también es un patrimonio etnológico --Título VII de la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía-- que El Puerto debe conservar, remozado y revitalizado. No vaya a ser que en un futuro próximo lamentemos su pérdida. (En la ilustración, el diestro Antonio Ordóñez). (Textos: Enrique Pérez Fernández). (Fotografías: Fito Carreto).

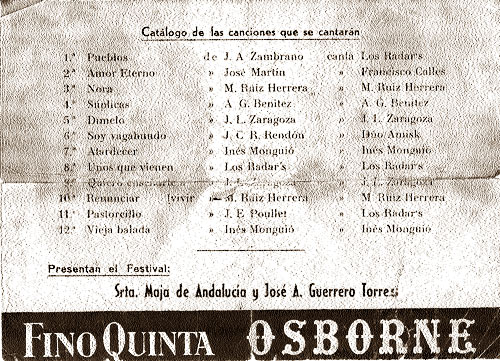

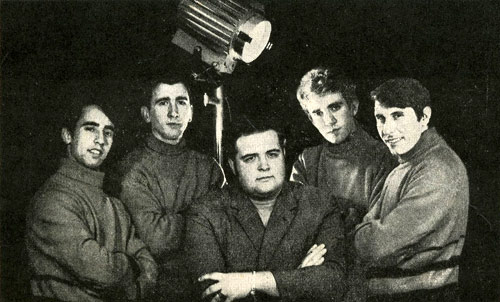

En aquella época el autor de esta nótula tenía una grabadora "Philips" de esas de bobina grande, comprada en "Quicar" y pagada en pequeños plazos. Como estaba casi siempre escuchando la radio que es lo que había en esa época, hablamos de 1.968, aparte de una sola cadena en TVE, emitieron como primicia en una emisora las canciones que se presentarian en el Festival de Benidorm y las grabé. Unos días después estuve con Alvaro Rendón en mi casa preparando el Festival de la Ponderosa, cogí la guitarra y le dije: "--Esta es la canción que vamos a interpretar Los Radar's" y se la canté. Él dijo: "--No esta mal, ¿como se llama?», a lo que le respondí que no le habíamos puesto nombre todavía. Inmediatamente le puso "Unos que vienen". Momentos antes del Festival le dije que iba a cambiar la canción por la otra que era "Vivo el amor" compuesta por "Los Radar's" para el Festival. A Alvaro le pareció estupendo porque la verdad es que no le gustaba mucho "Unos que vienen" así que interpretamos "Vivo el amor". La sorpresa se la llevó cuando unos meses después se escuchó la canción de Julio Iglesias que ganó el VII Festival de la Canción de Benidorm en 1.968 con "La vida sigue igual". Era la misma que yo le canté aquel día en mi casa con la guitarra, desestimándola después para el Festival Juvenil. Yo creo que esa broma no me la perdonará nunca.

En aquella época el autor de esta nótula tenía una grabadora "Philips" de esas de bobina grande, comprada en "Quicar" y pagada en pequeños plazos. Como estaba casi siempre escuchando la radio que es lo que había en esa época, hablamos de 1.968, aparte de una sola cadena en TVE, emitieron como primicia en una emisora las canciones que se presentarian en el Festival de Benidorm y las grabé. Unos días después estuve con Alvaro Rendón en mi casa preparando el Festival de la Ponderosa, cogí la guitarra y le dije: "--Esta es la canción que vamos a interpretar Los Radar's" y se la canté. Él dijo: "--No esta mal, ¿como se llama?», a lo que le respondí que no le habíamos puesto nombre todavía. Inmediatamente le puso "Unos que vienen". Momentos antes del Festival le dije que iba a cambiar la canción por la otra que era "Vivo el amor" compuesta por "Los Radar's" para el Festival. A Alvaro le pareció estupendo porque la verdad es que no le gustaba mucho "Unos que vienen" así que interpretamos "Vivo el amor". La sorpresa se la llevó cuando unos meses después se escuchó la canción de Julio Iglesias que ganó el VII Festival de la Canción de Benidorm en 1.968 con "La vida sigue igual". Era la misma que yo le canté aquel día en mi casa con la guitarra, desestimándola después para el Festival Juvenil. Yo creo que esa broma no me la perdonará nunca.

Manuel Bermudo de la Rosa S.J., era director de la Escuela y persona comprometida con su orden, su pensamiento cristiano y humano a elevar el nivel integral de los alumnos en aquella época, según marcaba las directrices del ideario redactado por el Padre Villoslada. Como los recursos que se disponían eran escasos, el Padre Bermudo se dedicaba a visitar con frecuencia al Ministerio de Educación y Ciencia, para solicitar el reconocimiento de las Escuelas y que pudieran tener derecho al sostenimiento económico de las mismas. Mientras tanto estas peticiones no se solucionaban el Padre Bermudo consiguió que su padre comprara una furgoneta DKW para el servicio del Colegio. (En la imagen, el Padre Villoslada, S.J.)

Manuel Bermudo de la Rosa S.J., era director de la Escuela y persona comprometida con su orden, su pensamiento cristiano y humano a elevar el nivel integral de los alumnos en aquella época, según marcaba las directrices del ideario redactado por el Padre Villoslada. Como los recursos que se disponían eran escasos, el Padre Bermudo se dedicaba a visitar con frecuencia al Ministerio de Educación y Ciencia, para solicitar el reconocimiento de las Escuelas y que pudieran tener derecho al sostenimiento económico de las mismas. Mientras tanto estas peticiones no se solucionaban el Padre Bermudo consiguió que su padre comprara una furgoneta DKW para el servicio del Colegio. (En la imagen, el Padre Villoslada, S.J.)

Seguramente, para la gran mayoría de ciudadanos y ciudadanas, el nombre de Blas de Lezo les es desconocido. Quizá hayan oído hablar de una fragata de la Armada que lleva ese nombre y la gente de la vela sabrá que hay una importante regata nocturna que organiza el Club de Mar Puerto Sherry -el pasado 2008 asistió el actual Marqués de Ovieco, descendiente de Lezo-. Pero, por fortuna, en los últimos meses la figura del insigne marino vasco Blas de Lezo y Olavarrieta (también conocido como El Almirante 'Patapalo') ha sido difundida a través de conferencias, artículos periodísticos y radiofónicos, cientos de páginas web -algunas de ellas con errores y anacronismos-, varios vídeos que se pueden visionar en

Seguramente, para la gran mayoría de ciudadanos y ciudadanas, el nombre de Blas de Lezo les es desconocido. Quizá hayan oído hablar de una fragata de la Armada que lleva ese nombre y la gente de la vela sabrá que hay una importante regata nocturna que organiza el Club de Mar Puerto Sherry -el pasado 2008 asistió el actual Marqués de Ovieco, descendiente de Lezo-. Pero, por fortuna, en los últimos meses la figura del insigne marino vasco Blas de Lezo y Olavarrieta (también conocido como El Almirante 'Patapalo') ha sido difundida a través de conferencias, artículos periodísticos y radiofónicos, cientos de páginas web -algunas de ellas con errores y anacronismos-, varios vídeos que se pueden visionar en

se fueron acentuando en los distintos frentes en los que participó. Era tuerto, cojo y manco. (Foto Juan Carlos Muñoz).

se fueron acentuando en los distintos frentes en los que participó. Era tuerto, cojo y manco. (Foto Juan Carlos Muñoz).

Las diferencias de estrategia que mantuvo con el virrey de Nueva Granada, Sebastián Eslava, en la defensa de Cartagena hizo que éste conspirase contra el marino (en el cuadro de autor desconocido que aparece a la izquierda de este texto) y el rey Felipe V actuase de tal manera que su determinación ocasionó a su familia la ruina económica y social, hasta el punto que ni siquiera pudieron pagarle una sepultura digna, por lo que se desconoce su enterramiento. Incluso después de muerto fue destituido. Finalmente y, pasado un tiempo, fue rehabilitada su figura y el 26 de agosto de 1760 el Rey Carlos III le otorgó, a título póstumo, el Marquesado de Ovieco, que recayó en su hijo Blas Fernando de Lezo y Pacheco, el cual fue investido en diciembre de 1771 por el Rey como maestro de ceremonias de la Orden de los Caballeros de las Grandes Cruces de Carlos III. Gracias a este reconocimiento, los descendientes de Lezo empezaron a obtener privilegios y nombramientos y a emparentarse con la aristocracia del país. Tomás de Lezo y Pacheco murió en Santa Cruz (Bolivia) en 1782, siendo gobernador.

Las diferencias de estrategia que mantuvo con el virrey de Nueva Granada, Sebastián Eslava, en la defensa de Cartagena hizo que éste conspirase contra el marino (en el cuadro de autor desconocido que aparece a la izquierda de este texto) y el rey Felipe V actuase de tal manera que su determinación ocasionó a su familia la ruina económica y social, hasta el punto que ni siquiera pudieron pagarle una sepultura digna, por lo que se desconoce su enterramiento. Incluso después de muerto fue destituido. Finalmente y, pasado un tiempo, fue rehabilitada su figura y el 26 de agosto de 1760 el Rey Carlos III le otorgó, a título póstumo, el Marquesado de Ovieco, que recayó en su hijo Blas Fernando de Lezo y Pacheco, el cual fue investido en diciembre de 1771 por el Rey como maestro de ceremonias de la Orden de los Caballeros de las Grandes Cruces de Carlos III. Gracias a este reconocimiento, los descendientes de Lezo empezaron a obtener privilegios y nombramientos y a emparentarse con la aristocracia del país. Tomás de Lezo y Pacheco murió en Santa Cruz (Bolivia) en 1782, siendo gobernador. Un sobrino de los anteriores, hijo de una hermana, llamado Alvarado Lezo, llegó también a ser Almirante. Blas de Lezo y Castro, Marqués de Ovieco, fue nombrado Académico de honor de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en 1815. Otro Lezo, José Lezo y Vasco, durante el período 1858 a 1900, año de su muerte, fue Senador vitalicio, además de llevar el título del Marquesado. En la actualidad, el título está regentado por Antonio Marabini y Bérriz. (En reconocimiento de sus servicios al Rey, este le concedió en 1731 como estandarte para su capitana la bandera morada con el escudo de armas de Felipe V, las órdenes del Espíritu Santo y el Toisón de Oro alrededor y cuatro anclas en sus extremos).

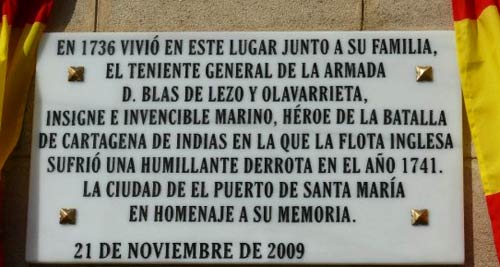

Un sobrino de los anteriores, hijo de una hermana, llamado Alvarado Lezo, llegó también a ser Almirante. Blas de Lezo y Castro, Marqués de Ovieco, fue nombrado Académico de honor de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en 1815. Otro Lezo, José Lezo y Vasco, durante el período 1858 a 1900, año de su muerte, fue Senador vitalicio, además de llevar el título del Marquesado. En la actualidad, el título está regentado por Antonio Marabini y Bérriz. (En reconocimiento de sus servicios al Rey, este le concedió en 1731 como estandarte para su capitana la bandera morada con el escudo de armas de Felipe V, las órdenes del Espíritu Santo y el Toisón de Oro alrededor y cuatro anclas en sus extremos). Tras las investigaciones realizadas en los padrones de la época por Miguel Ángel Caballero Sánchez -historiador de Patrimonio Histórico de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de El Puerto- al que agradezco su constancia y dedicación ya que, sin sus aportaciones, no se hubiesen podido divulgar estos datos que se relatan a continuación, hemos podido saber fehacientemente tras el estudio de los padrones de la Iglesia Mayor Prioral que Blas de Lezo, su mujer, Josefa Pacheco Bustos -una criolla peruana con la que se había casado el 5 de mayo de 1725 en Lima- sus hijos y un criado (¿?) afroamericano llamado Antonio Lezo, vivieron desde 1736 en una casa de la calle Larga, para ser más exactos en Larga, 70, hoy reconvertida en apartamentos de alquiler. Tras su muerte, su viuda -conocida en la localidad como 'La Gobernadora'- y sus hijos permanecieron en ella hasta la muerte de ésta el 31 de marzo de 1743. (En la imagen, la 'Casa de la Gobernaora', hoy Apartamentos 'Larga 70').

Tras las investigaciones realizadas en los padrones de la época por Miguel Ángel Caballero Sánchez -historiador de Patrimonio Histórico de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de El Puerto- al que agradezco su constancia y dedicación ya que, sin sus aportaciones, no se hubiesen podido divulgar estos datos que se relatan a continuación, hemos podido saber fehacientemente tras el estudio de los padrones de la Iglesia Mayor Prioral que Blas de Lezo, su mujer, Josefa Pacheco Bustos -una criolla peruana con la que se había casado el 5 de mayo de 1725 en Lima- sus hijos y un criado (¿?) afroamericano llamado Antonio Lezo, vivieron desde 1736 en una casa de la calle Larga, para ser más exactos en Larga, 70, hoy reconvertida en apartamentos de alquiler. Tras su muerte, su viuda -conocida en la localidad como 'La Gobernadora'- y sus hijos permanecieron en ella hasta la muerte de ésta el 31 de marzo de 1743. (En la imagen, la 'Casa de la Gobernaora', hoy Apartamentos 'Larga 70'). A la izquierda, firma del Almirante Blas de Lezo.

A la izquierda, firma del Almirante Blas de Lezo.

LLEGADA A EL PUERTO.

LLEGADA A EL PUERTO.

HORECA.

HORECA.

El primero de los hijos fue militar, la ultima de las noticias que tenemos es que viajo rumbo a las Américas en el año 1712. El segundo fue sacerdote, y se marchó a Nueva España con un ilustre familiar, D. Juan Antonio Vizarrón Eguiarreta, concretamente a Méjico, donde llego a ser prebendado de la Catedral, donde esta enterrado, y administrador del Hospital del Amor de Dios, falleciendo en el año 1755. Teresa sabemos que falleció a la corta edad de 10 años. Catalina, se casó con Pablo Miguel Vizarrón, con quien tuvo 5 hijos. (En la imagen, el escudo de la fachada principal del Palacio de Valdivieso, en la década de los ochenta, antes de la restauración del edificio).

El primero de los hijos fue militar, la ultima de las noticias que tenemos es que viajo rumbo a las Américas en el año 1712. El segundo fue sacerdote, y se marchó a Nueva España con un ilustre familiar, D. Juan Antonio Vizarrón Eguiarreta, concretamente a Méjico, donde llego a ser prebendado de la Catedral, donde esta enterrado, y administrador del Hospital del Amor de Dios, falleciendo en el año 1755. Teresa sabemos que falleció a la corta edad de 10 años. Catalina, se casó con Pablo Miguel Vizarrón, con quien tuvo 5 hijos. (En la imagen, el escudo de la fachada principal del Palacio de Valdivieso, en la década de los ochenta, antes de la restauración del edificio).

A finales de este mismo año es nombrado Almirante, cargo que disfrutara poco tiempo, su médico José de Salazar tiene que tratarlo por una enfermedad, que le causó la muerte el 22 de marzo del año 1.691, siendo enterrado en el panteón familiar, que se encontraba bajo lo que hoy es el Altar Mayor en nuestra Iglesia principal. (En la imagen de la izquierda, pintura de Rafael Tardío Alonso).

A finales de este mismo año es nombrado Almirante, cargo que disfrutara poco tiempo, su médico José de Salazar tiene que tratarlo por una enfermedad, que le causó la muerte el 22 de marzo del año 1.691, siendo enterrado en el panteón familiar, que se encontraba bajo lo que hoy es el Altar Mayor en nuestra Iglesia principal. (En la imagen de la izquierda, pintura de Rafael Tardío Alonso).

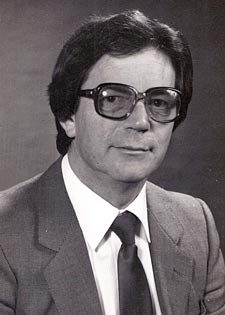

El Racing Club Portuense, su Junta Directiva, plantilla de jugadores, cuerpo técnico y, sobre todo, la afición, corta, como siempre, pero muy comprometida, influyó bastante para que Antonio Álvarez Herrera, se decantara por volver de nuevo a la Corporación Municipal, después de ver truncadas todas sus ilusiones por tener que renunciar a su condición de ser Alcalde de la ciudad que lo vio nacer, como consecuencia de la decisión tomada por sus compañeros del Partido Comunista de España. PCE, el día 14 de septiembre de 1981, que entendían, por aquellas fechas, que Antonio Álvarez no estaba cumpliendo las directrices del partido. Solo pretendió ser el alcalde de todos los portuenses. (En la imagen, fotografía oficial de Antonio Álvarez para la Campaña Electoral de 1983, usada en los medios de la época).

El Racing Club Portuense, su Junta Directiva, plantilla de jugadores, cuerpo técnico y, sobre todo, la afición, corta, como siempre, pero muy comprometida, influyó bastante para que Antonio Álvarez Herrera, se decantara por volver de nuevo a la Corporación Municipal, después de ver truncadas todas sus ilusiones por tener que renunciar a su condición de ser Alcalde de la ciudad que lo vio nacer, como consecuencia de la decisión tomada por sus compañeros del Partido Comunista de España. PCE, el día 14 de septiembre de 1981, que entendían, por aquellas fechas, que Antonio Álvarez no estaba cumpliendo las directrices del partido. Solo pretendió ser el alcalde de todos los portuenses. (En la imagen, fotografía oficial de Antonio Álvarez para la Campaña Electoral de 1983, usada en los medios de la época). Precisamente, encontró en el Racing a unos amigos. Por eso cuando en noviembre de 1982, peligraba la continuidad del RC Portuense por unos hechos que implicaron a la dirección del Club con asuntos bancarios, creando situaciones confusas, Antonio, no solo garantizó la honradez de sus amigos, los dirigentes racinguistas, como quedó demostrado posteriormente en los procedimientos judiciales que se abrieron al respecto, sino que en su Grupo Independiente, en sus puestos de salida, incluyó a directivos del Portuense.

Precisamente, encontró en el Racing a unos amigos. Por eso cuando en noviembre de 1982, peligraba la continuidad del RC Portuense por unos hechos que implicaron a la dirección del Club con asuntos bancarios, creando situaciones confusas, Antonio, no solo garantizó la honradez de sus amigos, los dirigentes racinguistas, como quedó demostrado posteriormente en los procedimientos judiciales que se abrieron al respecto, sino que en su Grupo Independiente, en sus puestos de salida, incluyó a directivos del Portuense. Miguel Marroquín Travieso colaboró con Antonio ya que como el cuenta: “mi amigo quería mi ayuda y para eso están los amigos: para las maduras y para las mas duras”. Aunque, por decisión propia, se quedó al margen de cualquier aparición pública.

Miguel Marroquín Travieso colaboró con Antonio ya que como el cuenta: “mi amigo quería mi ayuda y para eso están los amigos: para las maduras y para las mas duras”. Aunque, por decisión propia, se quedó al margen de cualquier aparición pública.