Beltrán Roca Martínez nació en Algeciras el 16 de noviembre de 1979 --el año en el que se eligieron los primeros ayuntamiento democráticos--, siendo el mayor de cinco hermanos, dos de ellos de El Puerto. Vivirá posteriormente en Cádiz y, desde los 12 años, en El Puerto de Santa María al que se traslada la familia por motivos laborales.

1979. HACE 35 AÑOS...

El año 1979 fue el de la transición política en los ayuntamientos. Fueron alcaldes de El Puerto Enrique Pedregal Valenzuela (ver nótula núm.841 en GdP) y elegido democráticamente merced al pacto de las izquierdas, Antonio Álvarez Herrera (ver nótula núm. 362 en GdP). La exposición ‘Escenas de la España Cañí’ del Grupo Costus tuvo lugar en la Casa de la Cultura. (ver nótula núm. 2.291 en GdP). La comparsa ‘Cantares’ de la Peña Los Majaras, obtuvo el 2º Premio Provincial de dicho año, con letra de Diego Caraballo Blanco. En 1979 el arqueológo Diego Ruiz Mata inicia las excavaciones en Doña Blanca (ver nótula núm. 2.266 en GdP). El torero sanluqueño Paco Ojeda tomó la alternativa en la Plaza Real el 19 de julio. El Club Guadalete obtenía la medalla de bronce al Mérito Filatélico. Se funda el Grupo Scout ‘San Jorge’ radicado en la parroquia de la Milagrosa. El Grupo de Teatro ‘Bellas Artes’ representaba en la Casa de la Cultura la obra de Muñoz Seca ‘Anacleto se Divorcia’. El grupo de rock sinfónico andaluz ‘Triana’ sacaba su album ‘Sombra y Luz’ con el batería porteño Juan José Palacios ‘Tele’ (ver nótula núm. 455 en Gente del Puerto). Rafael Alberti publicaba ‘El Matador’, ‘¡Aire, que me lleva el aire!’, ‘Antología Poética (1924-1972)’ y ‘Despertar a quien duerme’ de Lope de Vega. Eran detenidos seis portuenses por su militancia en el PC(r), entre ellos el responsable del Comité Regional de Andalucía, Juan Rincón (ver nótula 143 en Gente del Puerto). Nace Paco Sordo Artaraz, ilustrador, anteriormente en ‘El Jueves’ y hoy en la revista ‘Orgullo y Satisfacción’.

Antonio Álvarez, al poco de acceder a la alcaldía en 1979.

EL PUERTO, ANTES Y AHORA.

“Recuerdo El Puerto de mi infancia" --llegó a El Puerto en 1991, siendo alcalde Hernán Díaz Cortés-- y adolescencia como un lugar con mucha zona verde en la periferia, sin edificar, en el que los niños construían cabañas y jugaban con libertad. Donde también se podía mariscar y pescar sin problemas. Hoy está todo mucho más edificado y hay menos zonas verdes en las que las nuevas generaciones puedan crecer en contacto con la naturaleza”.

Y abunda: “Desde el punto de vista político, percibo El Puerto en un estado lamentable. Del lado de los políticos, se ha gobernado en general desde el clientelismo --‘comprando votos’ a cambio de favores--, desde la falta de respeto a los derechos sociales y el medio ambiente, y, en buena medida, relacionado con el sector empresarial del ladrillo (inmobiliarias, constructoras, promotoras...). Esa connivencia entre política y dinero ha pervertido totalmente la política municipal. Del lado de los ciudadanos, en una medida u otra, hemos formado parte de ese sistema clientelar y corrupto, que ahora se muestra con toda su crudeza”.

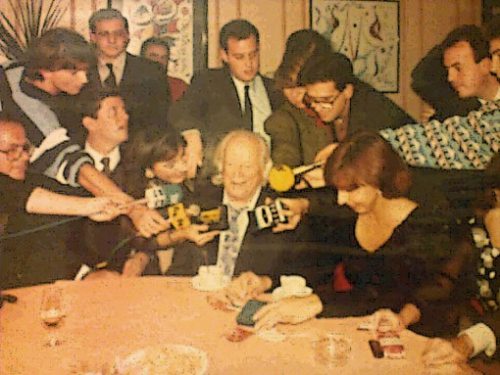

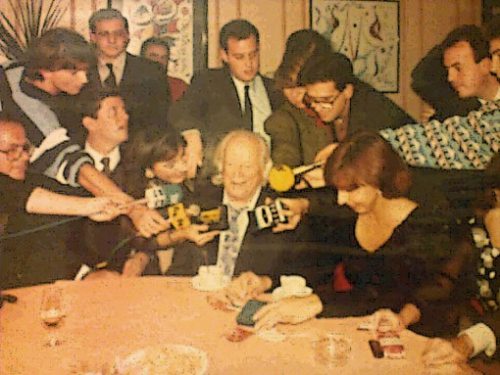

Primer cumpleaños de Rafael Alberti, con Hernán Díaz Cortés como alcalde, celebrado el 16 de diciembre de 1991 en el Hotel Monasterio de San Miguel, vemos al poeta rodeado de periodistas recogiendo unas declaraciones del poeta. De izquierda a derecha, fila superior, Ignacio Gago Fornell, Andrés Jiménez, semioculto desconocido, Francisco Andrés Gallardo, Soledad Duro, Rafa Tardío y Paco Crespo. Sentados, el ex alcalde Hernán Díaz, desconocido, Isabel Flores, el poeta universal y su segunda esposa, María Asunción Mateo. Cumplía el poeta. Cumplía 89 años.

ESTUDIOS.

Estudió en Cádiz en el CEIP Josefina Pascual y en El Puerto en el Centro Inglés y en el IES Pedro Muñoz Seca. Posteriormente el primer ciclo de Ciencias Políticas y Sociología en la Universidad de Granada, licenciándose en Antropología Social por la Universidad de Sevilla; obtiene el doctorado en Antropología Social en la misma universidad con una tesis que investigaba el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales de cooperación al desarrollo a partir de cinco casos (Madre Coraje, Médicos del Mundo, Manos Unidas, Intermón-Oxfam y Paz y Solidaridad).

ANTROPÓLOGO.

ANTROPÓLOGO.

La participación en ámbitos militantes del anarquismo le lleva desde muy joven a preguntarse por el funcionamiento de las sociedades. Por influencia de Salvador Medina Baena en su etapa de secundaria se acerca a las ciencias sociales, formándose posteriormente en sociología y antropología social en la universidad. Considera que la mayor virtud de las ciencias sociales es que “nos ayudan a pensar la sociedad mas allá de lo aparente, cuestionándonos las instituciones, ideas y estructuras dominantes, las cosas que damos por sentadas. La antropología, por ejemplo, nos enseña que lo que para nosotros ha sido de una manera ‘de toda la vida de Dios’, en otros sitios es distinto. Y, por lo tanto, no hay nada que no podamos cambiar si dedicamos el esfuerzo suficiente, aunque esos cambios lleven tiempo”. /En la imagen de la izquierda, portada del libro 'Anarquismo y Antropología'.

EJERCIENDO DE DOCENTE.

Ha trabajado como docente e investigador en la Universidad de Sevilla, Escuela Adscrita de Trabajo Social, Turismo y Relaciones Laborales de Jerez, Universidad Pablo de Olavide y la Universidad de Cádiz. Actualmente es profesor del Área de Sociología de la Universidad de Cádiz, donde enseña a estudiantes de Trabajo Social, Empresariales y Gestión y Administración Pública.

PRINCIPALES PUBLICACIONES.

PRINCIPALES PUBLICACIONES.

Es autor de más de veinte artículos en revistas científicas, una docena de ponencias en congresos, varios capítulos de libros y varios libros. Destacan la antología "Anarquismo y Antropología" (LaMalatesta Editorial, 2008), donde se explora la interrelación entre las ideas libertarias y la disciplina antropológica, el libro "El pueblo en la calle" (Centro de Estudios Andaluces, 2009), escrito junto a David Florido y José Luis Gutiérrez Molina, sobre la lucha laboral en el astillero de Puerto Real, y el libro "Contrapoder sindical" (Fundación Anselmo Lorenzo, 2013), que incluye varios capítulos donde se analiza la situación del movimiento sindical hoy en España. /En la imagen de la izquierda, portada del libro 'Contraponer Sindical'.

EL ANARQUISMO.

En 1996, aún en secundaria, empieza a asistir a las reuniones para reconstituir el sindicato CNT en El Puerto. Al principio en el local cedido por Ecologistas en Acción en la Real Plaza de Toros. En esas reuniones, aún muy joven, por la influencia del militante Juan Ceballos Herrera, se convence de la necesidad de cambiar la sociedad hacia mayores cuotas de igualdad y libertad, superando estructuras como el Estado, el Mercado y el Patriarcado. Ve el anarquismo no como un futuro sistema perfecto, sino como una utopía en el buen sentido, unas coordenadas (no mandar, no obedecer, o lo que es lo mismo, que todos manden y todos obedezcan) hacia las que dirigirse en todo momento. Y esto lo considerad válido tanto para las relaciones interpersonales como para la vida social y colectiva.

Beltrán, con megáfono, durante la huelga de carniceros en 2008.

SINDICALISMO.

Tras participar inicialmente en el movimiento estudiantil, cuando termina sus estudios y comienza su vida profesional, se centra en la defensa de los derechos laborales. Aún en Sevilla, aprende mucho de acción sindical del militante cenetista Antonio Moragues. En 2008, cuando es contratado en la universidad en Jerez, regresa a El Puerto y se hace cargo de la Acción Sindical. Desde entonces ha ayudado a cientos de portuenses en sus problemas laborales, creando una veintena de secciones sindicales en empresas y asesorando ante conflictos, demandas y huelgas. Su objetivo ha sido y es fortalecer el sindicalismo independiente en El Puerto, para que los trabajadores estén organizados, defiendan sus intereses y aumenten sus capacidad colectiva para transformar la realidad desde la lucha en los centros de trabajo y en la calle. Hoy no es secretario del sindicato, pero sigue asesorando a trabajadores y participando activamente en la vida del sindicato en la calle Gatona.

FORO SOCIAL PORTUENSE.

También es colaborador del Foro Social Portuense aunque de manera interrumpida, dado que ha estado algunos años fuera. La participación en el Foro se debe a que entiende que la defensa de los derechos sociales no se realiza sólo en el centro de trabajo. Cree en la necesidad de tender puentes entre el sindicato y las organizaciones comunitarias para conquistar derechos y hacer una ciudad más justa para las clases populares.

Durante una Asamblea del 15M, en la plaza del Polvorista.

GANEMOS.

En 2014, fruto de una serie de debates en el seno del Foro Social Portuense, se decide impulsar una plataforma ciudadana que podría concurrir a las elecciones municipales de 2015. Esta plataforma se denomina Ganemos El Puerto, siguiendo la estala marcada por la experiencia de Barcelona y otros municipios.

Aunque siempre ha sido muy escéptico respecto a la capacidad de promover cambios sociales significativos desde las instituciones, decide implicarse en Ganemos. El principal motivo es que entiende Ganemos no como un partido o una simple apuesta electoral más que aspira a sustituir a los actuales gobernantes, sino como una iniciativa de ciudadanos particulares que puede reforzar el papel de los movimientos sociales locales. Entiende que “la capacidad para democratizar radicalmente la ciudad, y acabar con la corruptela y la mala gestión, está en los movimientos sociales. Pero considera que los movimientos solos tienen una capacidad limitada en el actual contexto, y necesitan dotarse de herramientas para fortalecerse. Una palanca para fortalecerse puede ser por un lado, quitar a los actuales gobernantes y proponer otros más sensibilizados, y por otro, tratar de transformar la manera de gobernar el municipio, explorando vías para ejercer la democracia directa”. Así, entiende que su participación en Ganemos no es una ruptura con sus ideas libertarias, sino una evolución de éstas, pues la autogestión, la democracia directa y la solidaridad son los pilares de lo que aspiran a construir desde la plataforma ciudadana.

SOLUCIONES PARA EL PUERTO.

SOLUCIONES PARA EL PUERTO.

Afirma que “hay soluciones a muchos de nuestros problemas, pero sólo una parte de éstos pueden solucionarse desde el ámbito exclusivamente local. Hay que decir que por encima del gobierno municipal hay leyes e instituciones autonómicas, estatales, europeas que limitan notoriamente la capacidad para inventar soluciones. Estas leyes, por lo general, están diseñadas para beneficiar a unos pocos en detrimento del interés general. A gran escala el capitalismo se ha transformado en esta crisis económica. Los grandes grupos de poder han declarado un estado de excepción permanente, que está sirviendo para imponer un modelo de sociedad tremendamente injusto: con un paro galopante, exclusión, hambre, falta de oportunidades, sin derechos laborales... El Puerto es también escenario de todo eso”. /En la imagen de la izquierda, durante el festival por Haití celebrado en 2010.

Y continúa: “A esto hay que añadir que El Puerto es una ciudad muy compleja, en su estructura económica, urbanismo, la cultura, el asociacionismo. Además, es uno de los municipios más endeudados del país, por lo que el margen de maniobra de un Ayuntamiento es muy limitado”. Pero a pesar de todo, “estoy convencido de que colectivamente, con imaginación, buscando otros referentes, es posible diseñar de manera colectiva y democrática, políticas públicas que mejoren nuestra situación y que, además, contribuyan a alcanzar un cambio social de más calado. Sólo a modo de ejemplo, en otros periodos cuando no había dinero para urbanizar o mejorar las infraestructuras de un barrio, los Ayuntamientos han cedido los materiales y los vecinos han trabajado. Se han auto-organizado los barrios”.

“Claro que” --añade--, "plantear esto desde un Ayuntamiento como El Puerto, que tiene actualmente unos trece cargos de confianza y alguno roza el salario de cien mil euros anuales, es totalmente ilegítimo. Pero en un Ayuntamiento que destine sus recursos a las necesidades de verdad de la población, cuyos presupuestos se hayan decidido colectivamente, si no queda otro remedio, la opción de la auto-organización y el trabajo voluntario no es tan disparatada. Esto es sólo un ejemplo, de cómo con otro tipo de políticas y de formas de autogobierno, muchos de nuestros problemas cotidianos se pueden solucionar. Y además, pueden sentar las bases para un cambio más profundo en nuestra forma de vida y de relacionarnos unos con otros, pues, especialmente dados los límites ecológicos de nuestro planeta, cabe la posibilidad de que este cambio llegue a producirse antes de lo que pensamos”. /En la imagen de la izquierda, Beltrán, reponiendo líquidos tras ejercer de senderista.

“Claro que” --añade--, "plantear esto desde un Ayuntamiento como El Puerto, que tiene actualmente unos trece cargos de confianza y alguno roza el salario de cien mil euros anuales, es totalmente ilegítimo. Pero en un Ayuntamiento que destine sus recursos a las necesidades de verdad de la población, cuyos presupuestos se hayan decidido colectivamente, si no queda otro remedio, la opción de la auto-organización y el trabajo voluntario no es tan disparatada. Esto es sólo un ejemplo, de cómo con otro tipo de políticas y de formas de autogobierno, muchos de nuestros problemas cotidianos se pueden solucionar. Y además, pueden sentar las bases para un cambio más profundo en nuestra forma de vida y de relacionarnos unos con otros, pues, especialmente dados los límites ecológicos de nuestro planeta, cabe la posibilidad de que este cambio llegue a producirse antes de lo que pensamos”. /En la imagen de la izquierda, Beltrán, reponiendo líquidos tras ejercer de senderista.

AFICIONES.

Le gusta, entre otras cosas, el senderismo, leer, montar en bicicleta y pescar, aunque el intenso trabajo académico, la militancia sindical y social, y estar con su querida compañera, María y su hijo, Mario de dos años, le consumen todo el tiempo. Afirma que los fines de semana, cuando tiene un poco de tiempo de descanso, tan sólo puede entrar en letargo y “ver peliculones de Antena Tres”.

Entonando el pasodoble de una comparsa infantil con la que compitió en Teatro Falla lo recuerdo yo, en el recreo del Poullet, a principios de los ochenta, relatando a algunos admirados curiosos, con profusión de detalles, la emoción de acudir a las tablas del Falla, nada menos, y de vivir la magia de los camerinos y de volver, casi de madrugada, al Puerto, muy cansado, con la voz quebrada, pero también con el gusto en la boca de los artistas de verdad. Enseguida se convirtió en el promotor de esas agrupaciones que, organizadas por los propios estudiantes, actúan en las fechas señaladas, imitando a las comparsas grandes, y pudo vivir así entre los compañeros el brillo de la popularidad que no le dieron sus sobresalientes imposibles. Hoy lo habría visto un orientador; entonces era suficiente con que no hiciese mucho ruido en los pupitres últimos del aula. Se acuerda de Los colegiales y de Marcelino, pan y vino, de los aplausos y las felicitaciones. /En la imagen de la izquierda, Josemari, en sus años de escolar.

Entonando el pasodoble de una comparsa infantil con la que compitió en Teatro Falla lo recuerdo yo, en el recreo del Poullet, a principios de los ochenta, relatando a algunos admirados curiosos, con profusión de detalles, la emoción de acudir a las tablas del Falla, nada menos, y de vivir la magia de los camerinos y de volver, casi de madrugada, al Puerto, muy cansado, con la voz quebrada, pero también con el gusto en la boca de los artistas de verdad. Enseguida se convirtió en el promotor de esas agrupaciones que, organizadas por los propios estudiantes, actúan en las fechas señaladas, imitando a las comparsas grandes, y pudo vivir así entre los compañeros el brillo de la popularidad que no le dieron sus sobresalientes imposibles. Hoy lo habría visto un orientador; entonces era suficiente con que no hiciese mucho ruido en los pupitres últimos del aula. Se acuerda de Los colegiales y de Marcelino, pan y vino, de los aplausos y las felicitaciones. /En la imagen de la izquierda, Josemari, en sus años de escolar.

Aquella tarde Rafael Gómez Ortega ’el Gallo’, Juan Belmonte y Francisco Vega de los Reyes ‘Gitanillo de Triana I’, o ‘Curro Puya’, alternaron en la Plaza de Toros de El Puerto de Santa María el 28 de agosto de 1927, día que recibió la sagrada investidura ‘Gitanillo de Triana I’, al cederle ‘el Gallo’ el toro de nombre ‘Vigilante’, berrendo en negro, de don D. Tomás Pérez de la Concha. Un testigo presencial del aquel doctorado, el portuense Juan Marchán Garcia –abuelo de nuestro amigo Francisco Varo Marchán- le contó a su nieto «...haber vivido la alternativa más larga de la historia del toreo, que duró 8 minutos.»

Aquella tarde Rafael Gómez Ortega ’el Gallo’, Juan Belmonte y Francisco Vega de los Reyes ‘Gitanillo de Triana I’, o ‘Curro Puya’, alternaron en la Plaza de Toros de El Puerto de Santa María el 28 de agosto de 1927, día que recibió la sagrada investidura ‘Gitanillo de Triana I’, al cederle ‘el Gallo’ el toro de nombre ‘Vigilante’, berrendo en negro, de don D. Tomás Pérez de la Concha. Un testigo presencial del aquel doctorado, el portuense Juan Marchán Garcia –abuelo de nuestro amigo Francisco Varo Marchán- le contó a su nieto «...haber vivido la alternativa más larga de la historia del toreo, que duró 8 minutos.»

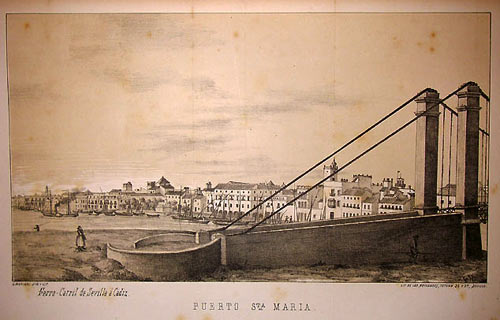

Y para el particular uso de los militares se levantó el referido muelle, de madera sobre pilotes, el que al paso de los años Federico Rubio (1827-1902) mencionó en sus Memorias recordando una travesura que de niño vivió en el río, en 1840, que a punto estuvo de costarle la vida. De su testimonio extraigo estos fragmentos: “El lugar de mi partida fue como a mitad de la distancia que media entre el puente [el de barcas] y un almacén que hay a la derecha, construido sobre pilotes, y que tiene a modo de un muellecito, que el río cubre en las crecientes y lame en las menguantes.

Y para el particular uso de los militares se levantó el referido muelle, de madera sobre pilotes, el que al paso de los años Federico Rubio (1827-1902) mencionó en sus Memorias recordando una travesura que de niño vivió en el río, en 1840, que a punto estuvo de costarle la vida. De su testimonio extraigo estos fragmentos: “El lugar de mi partida fue como a mitad de la distancia que media entre el puente [el de barcas] y un almacén que hay a la derecha, construido sobre pilotes, y que tiene a modo de un muellecito, que el río cubre en las crecientes y lame en las menguantes.

Hace unos días se cumplió el 166º aniversario de la visita y estancia de cuatro días de la Infanta María Luisa Fernanda a nuestra Ciudad, una pequeña efeméride de la historia local que vamos a contar para aquellos que no la conozcan. En la fecha que nos vamos referir, noviembre de 1848, hacía 16 años que, tanto sus tíos los Infantes Francisco de Paula Antonio y su esposa Luisa Carlota de Borbón como su primo y cuñado, el rey consorte Francisco de Asís habían abandonado El Puerto, tras pasar todo el verano y bañarse en el río. Ella, que en la fecha que hemos referido, 1832, tenía tan solo unos pocos meses de vida, hacía dos años que había contraído matrimonio en Madríd con Antonio María de Orleans, en una “ceremonia dúplex”, celebrada en el Salón del Trono del Palacio Real, pues se casó también su hermana, Isabel II, con su primo Francisco de Asís de Borbón y Borbón-Dos Sicilias. Vivian en el Palacio de San Telmo, en Sevilla. /En la imagen de la izquierda, la infanta Luisa Fernanda de Borbón. Óleo de Federico Madrazo. Año 1847, un año antes de su estancia en El Puerto. Museo Romántico de Madrid. Reproducción de R. Puig.

Hace unos días se cumplió el 166º aniversario de la visita y estancia de cuatro días de la Infanta María Luisa Fernanda a nuestra Ciudad, una pequeña efeméride de la historia local que vamos a contar para aquellos que no la conozcan. En la fecha que nos vamos referir, noviembre de 1848, hacía 16 años que, tanto sus tíos los Infantes Francisco de Paula Antonio y su esposa Luisa Carlota de Borbón como su primo y cuñado, el rey consorte Francisco de Asís habían abandonado El Puerto, tras pasar todo el verano y bañarse en el río. Ella, que en la fecha que hemos referido, 1832, tenía tan solo unos pocos meses de vida, hacía dos años que había contraído matrimonio en Madríd con Antonio María de Orleans, en una “ceremonia dúplex”, celebrada en el Salón del Trono del Palacio Real, pues se casó también su hermana, Isabel II, con su primo Francisco de Asís de Borbón y Borbón-Dos Sicilias. Vivian en el Palacio de San Telmo, en Sevilla. /En la imagen de la izquierda, la infanta Luisa Fernanda de Borbón. Óleo de Federico Madrazo. Año 1847, un año antes de su estancia en El Puerto. Museo Romántico de Madrid. Reproducción de R. Puig. La comisión inició de inmediato sus actividades, dirigiéndose a los administradores o responsables de diversos edificios públicos para que procediesen al blanqueo y adecentamiento de sus fachadas, a la capitanía de marina solicitándoles las banderas que tuviesen en existencia en los almacenes del arsenal de Las Carraca y la de los buques que estuviesen en carena, convocando una reunión con el empresario taurino para determinar las “funciones de toros”, alertando a la banda música para que am- pliasen su repertorio y solicitando por escrito a don Francisco Javier García de Velasco ofreciese su casa de calle Larga para el hospedaje de los Infantes. /El inmueble escogido, hoy sede de la Delegación Territorial de Hacienda, en la calle Larga.

La comisión inició de inmediato sus actividades, dirigiéndose a los administradores o responsables de diversos edificios públicos para que procediesen al blanqueo y adecentamiento de sus fachadas, a la capitanía de marina solicitándoles las banderas que tuviesen en existencia en los almacenes del arsenal de Las Carraca y la de los buques que estuviesen en carena, convocando una reunión con el empresario taurino para determinar las “funciones de toros”, alertando a la banda música para que am- pliasen su repertorio y solicitando por escrito a don Francisco Javier García de Velasco ofreciese su casa de calle Larga para el hospedaje de los Infantes. /El inmueble escogido, hoy sede de la Delegación Territorial de Hacienda, en la calle Larga.

ANTROPÓLOGO.

ANTROPÓLOGO. PRINCIPALES PUBLICACIONES.

PRINCIPALES PUBLICACIONES.

SOLUCIONES PARA EL PUERTO.

SOLUCIONES PARA EL PUERTO. “Claro que” --añade--, "plantear esto desde un Ayuntamiento como El Puerto, que tiene actualmente unos trece cargos de confianza y alguno roza el salario de cien mil euros anuales, es totalmente ilegítimo. Pero en un Ayuntamiento que destine sus recursos a las necesidades de verdad de la población, cuyos presupuestos se hayan decidido colectivamente, si no queda otro remedio, la opción de la auto-organización y el trabajo voluntario no es tan disparatada. Esto es sólo un ejemplo, de cómo con otro tipo de políticas y de formas de autogobierno, muchos de nuestros problemas cotidianos se pueden solucionar. Y además, pueden sentar las bases para un cambio más profundo en nuestra forma de vida y de relacionarnos unos con otros, pues, especialmente dados los límites ecológicos de nuestro planeta, cabe la posibilidad de que este cambio llegue a producirse antes de lo que pensamos”. /En la imagen de la izquierda, Beltrán, reponiendo líquidos tras ejercer de senderista.

“Claro que” --añade--, "plantear esto desde un Ayuntamiento como El Puerto, que tiene actualmente unos trece cargos de confianza y alguno roza el salario de cien mil euros anuales, es totalmente ilegítimo. Pero en un Ayuntamiento que destine sus recursos a las necesidades de verdad de la población, cuyos presupuestos se hayan decidido colectivamente, si no queda otro remedio, la opción de la auto-organización y el trabajo voluntario no es tan disparatada. Esto es sólo un ejemplo, de cómo con otro tipo de políticas y de formas de autogobierno, muchos de nuestros problemas cotidianos se pueden solucionar. Y además, pueden sentar las bases para un cambio más profundo en nuestra forma de vida y de relacionarnos unos con otros, pues, especialmente dados los límites ecológicos de nuestro planeta, cabe la posibilidad de que este cambio llegue a producirse antes de lo que pensamos”. /En la imagen de la izquierda, Beltrán, reponiendo líquidos tras ejercer de senderista.