...continúa leyendo "4.101. La Perla de Cai y su venta-tablao en El Puerto"

Si como decía el excelente poeta catalán Jaime Gil de Biedma que “la vida no es como la esperábamos”, a algunos en concreto la vida sí le trajo lo que esperaba de ella. Lo digo a escasa horas de dejar este mundo a los 87 años de edad el fotógrafo y publicista Leopoldo Pomés. Puede que su nombre a bote pronto no suene en estas calles a conciudadano, a parroquiano de taberna, a paisano de debates enérgicos, pero refrescando la memoria y a tiempo revertido, si ves en alguna pared un cuadro con una imagen de una voluptuosa rubia, cabalgando con un corcel blanco por una playa.

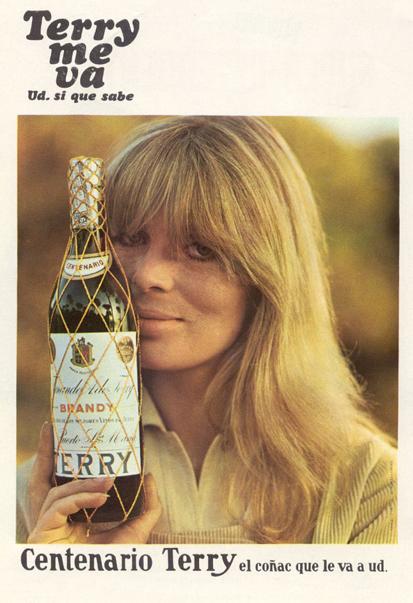

Si al lado ves a otra rubia junto a una botella de Centenario enmallada pegado a un “Terry me va”, entonces estamos hablando de un porteño que no sabía que lo era. Leopoldo Pomés estaba detrás de la creatividad y la imagen de las campañas de la desaparecida firma bodeguera. Campañas que en su día resultaron todo un éxito, y que aún se estudian en tesis doctorales y se incluyen en conferencias como representación de una época y de un estado social definido.

...continúa leyendo "4.081. Leopoldo Pomés, un obituario de obligado cumplimiento. ‘Terry me va’"

Aunque a lo largo de la historia el empleo en el ferrocarril apenas ha sido permeable para las mujeres, estas han estado inevitablemente relacionadas con la actividad en el entorno del tren. Durante décadas la participación de las mujeres se limitó a incorporar a las empresas a viudas o hijas de agentes ferroviarios que, como consecuencia de un accidente laboral, hubieran fallecido o quedado inválidos. Siempre que no hubiera más varones en el núcleo familiar. Las mujeres eran un colectivo históricamente discriminado. | Despacho Central de Renfe. Administrativas del despacho de facturaciones de pequeña y gran velocidad situado. Año 1954 |Foto: Luque | Colección Museo del Ferrocarril de Madrid.

...continúa leyendo "4.065. Mujeres del Ferrocarril"

Le debo a medias a la vida y a mi padre, Luis Rincón, que allá por el 2007 pusieran en mi camino a Salvador Cortés y a su alter ego literario, “El Chigüi”, el amigo del “Peregil”. Andaba yo presentando mi Cardito y fue una época de venturas ayudarle a poner al Chigüi en el mundo. | Imagen: Gente del Puerto.

...continúa leyendo "4.059. Corre, Salvador, corre. En la muerte de ‘El Chigüi’"

Chanquete ha vuelto. Lo juro. Reapareció el pasado jueves, a las dos menos cuarto, en la 2 de Televisión Española. Si no me equivoco, es la décima resurrección del viejo marinero que tenía un barco varado entre judías verdes y tomates. A su lado, Lázaro, que sólo se levantó y anduvo una vez, es un pobre aprendiz de vividor. Lo que pasa es que el Evangelio siempre tuvo más lectores que el Teleprograma. Según nos cuentan Francis Gallardo y Helena Arriaza en el Diario, para dotar la escena de la muerte de más realismo Mercero le dijo a Tito que Ferrandis había fallecido de verdad. Y el chaval, durante un rato, con el puchero puesto, se lo creyó. Hoy, el bueno de Mercero hubiera sido denunciado por maltrato a la infancia.

...continúa leyendo "4.055. Chanquete pudo ser vecino de El Puerto"