Alfredo Bootello Reyes nació el 25 de abril de 1939 --afirmaba que con él vino la Paz, tras la Guerra Civil, aunque en su carné de identidad decía que había nacido el 1 de Mayo, justificando así la Fiesta del Trabajo--. Fueron sus padres Luis Bootello Campo y Victoria Reyes González, natural de Orense. Alfredo era el cuarto hijo del matrimonio: Juan Luis (ver nótula núm. 682 en GdP), José, Emilio, Alfredo y Fernando. Casi toda su vida vivió en el número 32 de la calle Palacios, --actualmente Papelera Portuense-- y mas tarde y hasta su fallecimiento, en el Edificio Bellavista en el número 7 de la calle Micaela Aramburu.

Alfredo Bootello Reyes nació el 25 de abril de 1939 --afirmaba que con él vino la Paz, tras la Guerra Civil, aunque en su carné de identidad decía que había nacido el 1 de Mayo, justificando así la Fiesta del Trabajo--. Fueron sus padres Luis Bootello Campo y Victoria Reyes González, natural de Orense. Alfredo era el cuarto hijo del matrimonio: Juan Luis (ver nótula núm. 682 en GdP), José, Emilio, Alfredo y Fernando. Casi toda su vida vivió en el número 32 de la calle Palacios, --actualmente Papelera Portuense-- y mas tarde y hasta su fallecimiento, en el Edificio Bellavista en el número 7 de la calle Micaela Aramburu.

Entre sus amistades más cercanas se encontraba su propio hermano Fernando, Antonio Gil de Reboleño Insúa, Gil Jiménez, Antonio Gil González de Quevedo, José Joaquín Muñoz Manzanera, Ángel Ferrer Zamacola, aunque para él todo portuense era su amigo.

Arriba Juan Luis, José y Emilio, abajo a la izquierda Alfredo y en brazos, Fernando Bootello Reyes, con sus padres, Luis y Victoria, en una foto de familia numerosa.

Alfredo, en la foto oficial del Colegio La Pescadería.

ESTUDIOS.

De pequeño estudió en el colegio de Alfonso Cárdenas en la calle Luna y mas tarde en el de la Pescadería, (ver nótula 107 en GdP), estudiando el 2º de bachillerato en el Colegio San Juan Bautista de los Hermanos Marianistas de Jerez, coincidiendo allí con su amigo Antonio Gil de Reboleño Insúa (ver nótula núm. 373 en GdP) y la carrera de Graduado Social, en Granada.

De pie, José María Arjona y Manuel Rascón Roselló. Agachados: Alfredo Bootello Reyes, Luís Ortega García el 30 de octubre de 1954.

De pie, José María Arjona y Manuel Rascón Roselló. Agachados: Alfredo Bootello Reyes, Luís Ortega García el 30 de octubre de 1954.

Su afición principal fue la tauromaquia, aunque desde muy joven, antes de empezar a ponerse grueso jugaba mucho y bien al fútbol, principalmente en el equipo de ‘El Portátil’.

BRILLANTES CALIFICACIONES.

Debido a su enfermedad (Trastorno Bipolar), tenía muchos altibajos, con momentos de euforia y otros de depresión. Cuando tenía 15 años los estudiantes de El Puerto se examinaban de bachillerato en el Instituto ‘Padre Luis Coloma’ de Jerez. Esa mañana, cuando fue despertado por sus padres dijo que no se encontraba con ánimos para ir a Jerez, que no estaba preparado para afrontar los exámenes finales de 6º de bachillerato. A fuerza de la insistencia de padres y hermanos consiguieron convencerlo para que se presentara a los exámenes, y tuvo que llevarlo su padre ya que, por el retraso no consiguió ir en el autobús que el Colegio de la Pescadería ponía a los examinandos de dicho centro. Al tiempo tuvo que ir al colegio para recoger las notas y cual sería su sorpresa que el resultado de las mismas fueron 5 sobresalientes, 4 notables y 2 aprobados.

En el campo, de pié Federico Romero Andicoverri, Jesús 'el Chulo' que fue paracaidista y murió en Canarias en un accidente de automóvil, José Joaquín Muñoz Manzanera; agachados, Alfredo Bootello y Antonio Gil de Reboleño.

Alfredo con un grupo de amigos en una tasca, en el suelo, en el centro de la imagen.

Alfredo con un grupo de amigos en una tasca, en el suelo, en el centro de la imagen.

MEMORIA PRODIGIOSA.

El curso de preuniversitario lo hará en Sevilla, coincidiendo con el cambio de Plan de Estudios, también con su amigo Antonio Gil de Reboleño. Gran aficionado a la Historia y con una memoria prodigiosa, se daba la circunstancia que Alfredo no asistía nunca a dicha clase y cada vez que el profesor pasaba lista, Alfredo estaba ausente. Un día su amigo Antonio lo convenció para que asistiera al menos una vez a clase ya que, caso contrario, le darían de baja y no podría presentarse al examen. Cuando por fin accedió a asistir y en el momento de pasar lista el profesor dijo que «como siempre Alfredo Bootello Reyes está ausente».

Alfredo Bootello, sentado en el centro de la imagen, en los Sanfermines.

Y cual fue su sorpresa que estaba en el aula. Una vez pasada la lista el profesor se dirigió a él y le pidió que le hablara sobre el tema que estaban tratando, ‘La Dinastía de los Avis en Portugal’. De nuevo la sorpresa del profesor fue mayúscula pues Alfredo estuvo hablando todo el tiempo que duró la clase sobre la materia. Finalizada esta el docente le preguntó que como estaba tan preparado sobre ‘La Casa de Avis’, a lo que Alfredo, con el humor suyo característico le contestó: «--Pues que como a mí me gusta mucho la Historia y mi padre tiene en casa la Enciclopedia de Historia Universal, me la he leído entera». A lo que, maravillado, el profesor le dijo: «--Ahora me explico por que no asistía usted a clase». Si bien era un estudiante de Letras destacado, para las matemáticas no tenía dotes y se consideraba nulo en las materias de Ciencias.

EN GRANADA.

Estudiando para Graduado Social en Granada --fue compañero de otros porteños como Antonio Gil de Reboleño y Enrique García Máiquez (ver nótula 821 en GdP), aunque estos estudiaron Farmacia en dicha capital--. Allí se aprendió la historia del Reino Nazarí y los lugares típicos e históricos de la ciudad de la Alhambra. Así, se daba la circunstancia de que cuando un matrimonio de El Puerto mostraba su intención de visitarla, Alfredo se ofrecía como Guía Turístico y con aquella memoria prodigiosa que le caracterizaba, los dejaba muy satisfechos dada la profusión de datos e información que les facilitaba. También los llevaba a un buen restaurante donde le acababan invitando a comer y entonces, el doblemente satisfecho, era él.

Con Francisco Bernal 'Caco' (nótula num. 004 en GdP) y Conchita Bautista, haciendo claqué en un Festival celebrado en Bodegas Terry a beneficio de la Cruz Roja.

SU AFICIÓN A LA COMIDA.

SU AFICIÓN A LA COMIDA.

Alfredo, como se ha dicho no estuvo siempre grueso, de hecho estaba excepcionalmente delgado a pesar de comer de forma desaforada por lo que su padre decidió hacerle un reconocimiento médico para ver donde estaba el problema. Y resultó que el problema se llamaba ‘tenia solitaria’. Su padre cuando la vio dijo que aquella era la ‘solitaria’ mejor alimentada que había visto.

De hecho cuando de joven llegaba a deshoras a la casa paterna en verano, la madre les dejaba preparado a él y a su hermano Fernando la cena; pero como este último llegara más tarde que Alfredo, se quedaba sin cena lo que, con el tiempo hizo que Fernando aprendiera --y lo hace bastante bien-- a cocinar si quería comer algo antes de acostarse.

Debido a su peso y edad estuvo a régimen alimenticio en varias ocasiones. En una de éstas lo encontró un amigo por la calle con un pescado enorme. «--Alfredo, ¿a donde vas con ese pescado tan grande?», le preguntó, siendo su respuesta: «--A mi casa, a que mi madre me prepare el pescado. Es que estoy a régimen y el médico me ha dicho que tome una pieza de pescado y hoy me toca». Otro día se le vió con un melón y una sandía, y era que ese día le tocaba comer dos frutas al día.

Fiesta de Disfraces en el Club Náutico. De izquierda a derecha, José Joaquín Muñoz Manzanera, Milagros Roselló, Fernando Bootello Reyes, una amiga de Huelva, Mariví Jiménez González-Nandín, Alfredo Bootello, Esperanza Jiménez Ruiz y Antonio Gil González de Quevedo. 6 de septiembre de 1966. /Foto: Rafa.

En cierta ocasión se apostó con un amigo a ver quien acababa antes una generosa bandeja de gambas y, viendo que iba perdiendo la apuesta, empezó a comerse las gambas con cáscaras y así le ganó. En otra, en el Bar La Galera, Luis Rivas Acal, Lucky (ver nótula núm. 002 en GdP) le ofreció que si se comía una fuente de huevas recién cocidas entera --no podía dejar nada--, no se la cobraría. Y terminó con la fuente.

El sentido del humor fue una constante de Alfredo, en esta ocasión durante unos Carnavales cuando estalló el caso 'Juan Guerra'.

Alfredo y su hermano Fernando, con sus primas en una playa de Cádiz.

VALDELAGRANA, DE EL PUERTO.

La anécdota más conocida de Alfredo Bootello es cuando quiso poner un Kiosko en la playa de Valdelagrana, o al menos eso se fue a preguntar al Ayuntamiento de Jerez. En la puerta del Ayuntamiento jerezano, en Madre de Dios, le preguntó al ordenanza que donde podía solicitar un permiso para poner un chiringuito y éste le envió al negociado correspondiente de licencias. Una vez allí le preguntó al funcionario que había que hacer para obtener un permiso para poner un Kiosko en Valdelagrana a lo que, la persona que lo atendió le dijo: «--Vd. se ha equivocado de Ayuntamiento, ya que esa playa corresponde a El Puerto de Santa María, y era allí a donde tenía que dirigirse». Entonces Alfredo, con su potente y atronadora voz dijo a todo el que quiso escuchar: «--¡¡Eso es lo que yo quería oírles decir a ustedes, que la playa de Valdelagrana es de El Puerto de Santa María!!».

Alfredo Bootello de jovencito, en un tentadero el 26 de mayo de 1957.

AFICIONADO A LOS TOROS.

Como se ha dicho, su principal afición fue la tauromaquia. Como premio al día que aprobó con nota los exámenes de bachillerato, su padre, que estaba invitado a una tienta en el Cortijo de Bolaños, se lo llevó consigo coincidiendo con el maestro isleño Rafael Ortega, habitual de dicha finca para sus entrenamientos. En un momento, Alfredo le dijo al Maestro que le gustaría dar unos pases a la vaquilla, a lo que accedió éste y por lo visto no lo hizo nada mal, animándole Ortega. Ahí empezó a soñar con ser torero.

Poniendo un par de banderillas en un Festival celebrado en la Plaza de Toros el 9 de diciembre de 1958.

Con el empresario taurino Enrique Barrilaro, en el centro, el pintor Juan Lara.

Toreó en festivales a beneficio de la Hermandad del Dolor y Sacrificio de la que fue hermano fundador y era inconfundible cuando iba por el centro de la procesión de penitencia rezando el Rosario. Como buen aficionado a los toros fue varias veces a San Fermín y a ver al diestro local José Luis Galloso (ver nótula núm. 368 en GdP), entre otros desplazamientos por mor de los toros.

Alfredo a la izquierda, con el poeta José Luis Tejada. A la derecha los concejales Manuel Lojo, Enrique Pedregal y Rafael Sevilla en la Feria del Libro.

MEDUSA.

MEDUSA.

Aficionado a participar y colaborar en cuantos eventos culturales, exposiciones, presentaciones, Feria del Libro, festivales, era como se ha dicho una persona con una gran formación en el mundo de las letras y de la historia, ganando algún certamen de relato y de poesía, llegando a ser, en 1971, presidente de la Asociación Cultural ‘Medusa’ que, en aquellos años, contaba con más de 250 socios. Le acompañaban en la directiva como Secretario, Jose Ignacio Buhigas; Tesorero, Miguel León Ortega y Vocales, Pedro Salvatierra Velázquez, Ramón Sánchez Pina (ver nótula 481 en GdP), J.M. Estaban Poullet, Javier Renedo Varela, Teodoro Lavilla Valimaña y Antonio Moreno Basallote.

De izquierda a derecha, Eligio Pastor, Camacho, Juan Lara, Serafín Álvarez-Campana y Alfredo Bootello, durante la inauguración del Aula de Pintura 'Juan Lara', en la actual sede de la Academia de Bellas Artes 'Santa Cecilia'.

VIAJERO.

VIAJERO.

Debido a que su hermano Fernando estaba trabajando en Madrid, en diversas ocasiones hacía una escapada a la capital de España donde vivían sus tíos Fernando, Alfredo y Juan y, lógicamente, sus primos; solía parar en un bar en la calle de la Victoria, frecuentado por toreros y aficionados taurinos. Hizo algún que otro viaje a Roma, donde vivían sus primas, siendo como era un erudito del que poder disfrutar de sus conocimiento en sus periodos grandes periodos de lucidez en medio de otros de depresión alternados con periodos de euforia. Debido a su enfermedad no tuvo trabajo fijo conocido, aunque en tiempos ayudó a su hermano José, en Algeciras. Se jactaba de vivir bien y, dicho sea en honor a la verdad, fue un trabajador de las cosas de la cultura, algo que fue una constante en su vida. Alfredo nos dejaba para siempre en una fecha señalada, el 25 de diciembre de 1996. Sus amigos le recordaron en su primer aniversario organizando una exposición homenaje a su persona.

Nuestro agradecimiento a Vicente González Lechuga por su especial colaboración en la elaboración de esta nótula.

En esta fecha, aunque hacía casi una década que Niepce había experimentado con éxito la captación de imágenes por medio de una cámara obscura, se tardará aún dos décadas más para que las imágenes capturadas se reproduzcan en un soporte de papel. A falta de este material gráfico de esa época, voy a intentar confeccionar para los lectores de GdP un breve retrato literario de la iglesia del Monasterio. /A la izquierda, proyecto de Retablo para el Convento de la Victoria. Año 1675. Archivo Fundación Medinaceli. Sevilla.

En esta fecha, aunque hacía casi una década que Niepce había experimentado con éxito la captación de imágenes por medio de una cámara obscura, se tardará aún dos décadas más para que las imágenes capturadas se reproduzcan en un soporte de papel. A falta de este material gráfico de esa época, voy a intentar confeccionar para los lectores de GdP un breve retrato literario de la iglesia del Monasterio. /A la izquierda, proyecto de Retablo para el Convento de la Victoria. Año 1675. Archivo Fundación Medinaceli. Sevilla.

En la capilla que fue sagrario solo quedaba la balaustrada de hierro cuyas perillas, de reluciente metal antaño, mostraban una roñosa costra. Un confesionario y el púlpito, recordaba el culto de otros tiempos, así como las imágenes que permanecían en sus retablos y pedestales, pertenecientes casi todas ellas a las hermandades de la Soledad y Humildad que en dicho recinto tenían su sede. En la primera capilla de la derecha, la talla del Cristo de la Humildad y Paciencia en un retablo de madera con altar. En otra más adelante, la imagen de San Francisco de Paula, fundador de la orden que habitó el monasterio, también en retablo de madera pintada con altar.

En la capilla que fue sagrario solo quedaba la balaustrada de hierro cuyas perillas, de reluciente metal antaño, mostraban una roñosa costra. Un confesionario y el púlpito, recordaba el culto de otros tiempos, así como las imágenes que permanecían en sus retablos y pedestales, pertenecientes casi todas ellas a las hermandades de la Soledad y Humildad que en dicho recinto tenían su sede. En la primera capilla de la derecha, la talla del Cristo de la Humildad y Paciencia en un retablo de madera con altar. En otra más adelante, la imagen de San Francisco de Paula, fundador de la orden que habitó el monasterio, también en retablo de madera pintada con altar. En la fotografía de la izquierda talla de Ntra. Sra. de la Soledad.

En la fotografía de la izquierda talla de Ntra. Sra. de la Soledad.

LOS FLAMENCOS DE ‘BREÍTA’.

LOS FLAMENCOS DE ‘BREÍTA’.

Pero su afición estaba en el planeta de los toros. De todo hizo en la Plaza Real, responsable de la cuadra de caballos, aunque especialmente prestó sus servicios auxiliares ‘con la camisa roja’, como monosabio ayudando y socorriendo a los picadores o varilargueros, llegando a pertenecer a las cuadras de caballos de Belmonte, Romualdo y José Almodóvar y también a la de Antonio Peña. Colaboró con muchas figuras del toreo que pasaron por la Plaza, entre ellas el mítico Manuel Rodríguez ‘Manolete’. Preocupado por ‘sus’ caballos, llegó a pasar noches con ellos para no dejarlos solos o si alguno andaba enfermo. /En la imagen de la izquierda, estudio que hizo Arturo Michelena del monosabio para su pintura 'La Vara Rota'.

Pero su afición estaba en el planeta de los toros. De todo hizo en la Plaza Real, responsable de la cuadra de caballos, aunque especialmente prestó sus servicios auxiliares ‘con la camisa roja’, como monosabio ayudando y socorriendo a los picadores o varilargueros, llegando a pertenecer a las cuadras de caballos de Belmonte, Romualdo y José Almodóvar y también a la de Antonio Peña. Colaboró con muchas figuras del toreo que pasaron por la Plaza, entre ellas el mítico Manuel Rodríguez ‘Manolete’. Preocupado por ‘sus’ caballos, llegó a pasar noches con ellos para no dejarlos solos o si alguno andaba enfermo. /En la imagen de la izquierda, estudio que hizo Arturo Michelena del monosabio para su pintura 'La Vara Rota'. En el año 2000, la Tertulia Taurina ‘La Garrocha’ le tributó un mas que justo homenaje por su dilatada labor, en el mundo del toro, setenta años ligado a la Plaza, donde su sabiduría de años, su intuición, y sus consejos eran bien recibidos de cuantos participaban en la Fiesta. En aquel homenaje el veterinario Antonio Ruiz le dedicó entre otras, estas cariñosas palabras: «Y gracias al final Manolo, de ‘Jardinero’ tordo vinoso, por aguantar a su lado cuando la vida se le escapaba durante cuatro días y cuatro noches de vela, insomnio y vigilia cuando Guardiola traicionero, de astas certeras y afiladas, le echó las tripas afuera. Nunca olvidaré la expresión de tu cara quebrada por el dolor y las lágrimas de los ojos agotados, cuando al final ‘Jardinero’ se te fue para siempre. Y gracias Don Manuel, de cinco generaciones de afición a los toros, porque sin ti la grandeza y emoción de la suerte de picar en esta Real Plaza, ya no será igual». /Junto al cronista taurino Manolo Herrera, de 'En el Albero'.

En el año 2000, la Tertulia Taurina ‘La Garrocha’ le tributó un mas que justo homenaje por su dilatada labor, en el mundo del toro, setenta años ligado a la Plaza, donde su sabiduría de años, su intuición, y sus consejos eran bien recibidos de cuantos participaban en la Fiesta. En aquel homenaje el veterinario Antonio Ruiz le dedicó entre otras, estas cariñosas palabras: «Y gracias al final Manolo, de ‘Jardinero’ tordo vinoso, por aguantar a su lado cuando la vida se le escapaba durante cuatro días y cuatro noches de vela, insomnio y vigilia cuando Guardiola traicionero, de astas certeras y afiladas, le echó las tripas afuera. Nunca olvidaré la expresión de tu cara quebrada por el dolor y las lágrimas de los ojos agotados, cuando al final ‘Jardinero’ se te fue para siempre. Y gracias Don Manuel, de cinco generaciones de afición a los toros, porque sin ti la grandeza y emoción de la suerte de picar en esta Real Plaza, ya no será igual». /Junto al cronista taurino Manolo Herrera, de 'En el Albero'.

Excelentemente dotado para el metro y la retórica, José Luis Tejada es poeta de un amor desarbolado y carnal, correlato de tormentas psíquicas y desgarrones existenciales. El clasicismo del verso endecasílabo (Lope al fondo) se combina con el popularismo del octosílabo, aflamencado y de raíz andalusí (al fondo Alberti). Ambas tendencias se conjuntan en la obra de un autor proteico, versátil, de varios tonos y diversas máscaras, en quien la poesía queda prendida en los encajes de un manierismo de asombrosa realización técnica. (B.V. Miguel de Cervantes).

Excelentemente dotado para el metro y la retórica, José Luis Tejada es poeta de un amor desarbolado y carnal, correlato de tormentas psíquicas y desgarrones existenciales. El clasicismo del verso endecasílabo (Lope al fondo) se combina con el popularismo del octosílabo, aflamencado y de raíz andalusí (al fondo Alberti). Ambas tendencias se conjuntan en la obra de un autor proteico, versátil, de varios tonos y diversas máscaras, en quien la poesía queda prendida en los encajes de un manierismo de asombrosa realización técnica. (B.V. Miguel de Cervantes). Claro que el propio poeta advierte al inicio del mismo que "casi todos estos poemas, cuya sujeción a los metros y temas tradicionales el autor juzga hoy excesiva, fueron escritos entre 1945 y 1955".

Claro que el propio poeta advierte al inicio del mismo que "casi todos estos poemas, cuya sujeción a los metros y temas tradicionales el autor juzga hoy excesiva, fueron escritos entre 1945 y 1955". Cinco años después de la publicación de ese primer libro, dio a las prensas Razón de ser (1967), una prueba de fuego para un escritor que había fiado todo al admirable artificio urdido a la sombra de los clásicos. El nuevo libro no descuidaba este aspecto -hay en él excelentes sonetos-, pero asomaba el verso libre, esta vez para dar curso a pasiones desarboladas y tormentas psíquicas que conectaban con la poesía tremendista de los años cuarenta, en poemas que por lo común bandeaban entre la sustancia amorosa y la expresión del desarraigo existencial. El poeta, que había velado sus armas en la tradición literaria, incorporaba en ese momento una tópica amorosa de carácter erótico, pasional y sensual hasta donde no es frecuente en la poesía de su tiempo. La compulsión de los cuerpos, los estertores expresivos y la zozobra erótica arrancaban de cuajo el poema de los encajes manieristas de su primer libro.

Cinco años después de la publicación de ese primer libro, dio a las prensas Razón de ser (1967), una prueba de fuego para un escritor que había fiado todo al admirable artificio urdido a la sombra de los clásicos. El nuevo libro no descuidaba este aspecto -hay en él excelentes sonetos-, pero asomaba el verso libre, esta vez para dar curso a pasiones desarboladas y tormentas psíquicas que conectaban con la poesía tremendista de los años cuarenta, en poemas que por lo común bandeaban entre la sustancia amorosa y la expresión del desarraigo existencial. El poeta, que había velado sus armas en la tradición literaria, incorporaba en ese momento una tópica amorosa de carácter erótico, pasional y sensual hasta donde no es frecuente en la poesía de su tiempo. La compulsión de los cuerpos, los estertores expresivos y la zozobra erótica arrancaban de cuajo el poema de los encajes manieristas de su primer libro. José Luis Tejada volvió decididamente a los sonetos en El cadáver del alba (1968), cuya primera parte es un compendio de situaciones amorosas donde el poeta alcanza una de sus cimas artísticas, toda vez que encuentra la mayor naturalidad en la estructura de ese soneto que para otros autores es una cárcel de la que no logran salir estéticamente indemnes.

José Luis Tejada volvió decididamente a los sonetos en El cadáver del alba (1968), cuya primera parte es un compendio de situaciones amorosas donde el poeta alcanza una de sus cimas artísticas, toda vez que encuentra la mayor naturalidad en la estructura de ese soneto que para otros autores es una cárcel de la que no logran salir estéticamente indemnes. Su siguiente libro, Prosa española (1977), sorprende por diversos conceptos, el primero de todos su adscripción, externa al menos, a la poesía social. Resulta curioso que su publicación se produjera en un momento en que se estaba asentando la democracia en España, y, desaparecida la censura, los testimonios sociales ya no necesitaban canalizarse a través de la poesía. Si su primer volumen planteaba la guerra contra la corriente comunicativa entonces dominante, ahora parecía que el autor se asimilaba a ella, a efectos al menos retóricos ya que no siempre temáticos, cuando se había cancelado su tiempo histórico. He aquí los contrapuestos márgenes a que es expulsado el poeta desde la centralidad de la poesía dominante: formalista neoclásico cuando estaba vigente la poesía social, poeta "social" (sólo o con preferencia en el lenguaje) cuando la poesía social ya había periclitado. Ello no era óbice, sin embargo, para que, utilizando el decir popularista que tantas veces le sirve de cauce expresivo, volviera a arremeter contra la identificación de la poesía -el canto- con la proclama insurgente. Si excluimos el territorio del lenguaje (comunicativo, transitivo, alejado de ensimismamientos), el tono del libro parece encubrir vacilaciones de lo que llamaríamos el lugar del sujeto, como lo muestra el ocasional repudio de los temas sociales y del decir "colectivo" ("un madrigal colectivo / no sirve de madrigal").

Su siguiente libro, Prosa española (1977), sorprende por diversos conceptos, el primero de todos su adscripción, externa al menos, a la poesía social. Resulta curioso que su publicación se produjera en un momento en que se estaba asentando la democracia en España, y, desaparecida la censura, los testimonios sociales ya no necesitaban canalizarse a través de la poesía. Si su primer volumen planteaba la guerra contra la corriente comunicativa entonces dominante, ahora parecía que el autor se asimilaba a ella, a efectos al menos retóricos ya que no siempre temáticos, cuando se había cancelado su tiempo histórico. He aquí los contrapuestos márgenes a que es expulsado el poeta desde la centralidad de la poesía dominante: formalista neoclásico cuando estaba vigente la poesía social, poeta "social" (sólo o con preferencia en el lenguaje) cuando la poesía social ya había periclitado. Ello no era óbice, sin embargo, para que, utilizando el decir popularista que tantas veces le sirve de cauce expresivo, volviera a arremeter contra la identificación de la poesía -el canto- con la proclama insurgente. Si excluimos el territorio del lenguaje (comunicativo, transitivo, alejado de ensimismamientos), el tono del libro parece encubrir vacilaciones de lo que llamaríamos el lugar del sujeto, como lo muestra el ocasional repudio de los temas sociales y del decir "colectivo" ("un madrigal colectivo / no sirve de madrigal"). Del río de mi olvido (1978) constituye una muestra de la entonación folclórica, de raíz popularista y albertiana, a la busca del núcleo de lo flamenco que ocuparía el aprendizaje del autor.

Del río de mi olvido (1978) constituye una muestra de la entonación folclórica, de raíz popularista y albertiana, a la busca del núcleo de lo flamenco que ocuparía el aprendizaje del autor. José Luis Tejada es un poeta del amor, motivo éste al que se supeditan todos los otros. Pero frente a lo que sucedía en su primer libro, donde la tradición barroca era omnipresente, aquí el autor consigue poner la tradición al servicio de unas orientaciones temáticas propias. Abre así un amplio abanico de subtemas eróticos y de las respectivas actitudes psíquicas adecuadas a los mismos, entre las que predomina la simbiosis entre el amor, por lado, y la maceración y el desgaste existencial, por otro. Nos enfrentamos aquí a un amor menos literaturizado que en otras ocasiones, vinculado a los avatares de una determinada biografía, y que estilísticamente incorpora señales de una desvertebración lingüística extraña a los libros anteriores del poeta. Los poemas de expresión violenta y de quevediano desgarrón afectivo llaman la atención en razón de los inicios manieristas del poeta, pero los hay también acomodados a los efectos de la edad con la consiguiente declinación vital, en una hermosa actualización del ubi sunt? aplicado al envejecimiento de la amada.

José Luis Tejada es un poeta del amor, motivo éste al que se supeditan todos los otros. Pero frente a lo que sucedía en su primer libro, donde la tradición barroca era omnipresente, aquí el autor consigue poner la tradición al servicio de unas orientaciones temáticas propias. Abre así un amplio abanico de subtemas eróticos y de las respectivas actitudes psíquicas adecuadas a los mismos, entre las que predomina la simbiosis entre el amor, por lado, y la maceración y el desgaste existencial, por otro. Nos enfrentamos aquí a un amor menos literaturizado que en otras ocasiones, vinculado a los avatares de una determinada biografía, y que estilísticamente incorpora señales de una desvertebración lingüística extraña a los libros anteriores del poeta. Los poemas de expresión violenta y de quevediano desgarrón afectivo llaman la atención en razón de los inicios manieristas del poeta, pero los hay también acomodados a los efectos de la edad con la consiguiente declinación vital, en una hermosa actualización del ubi sunt? aplicado al envejecimiento de la amada. Cuidemos este son (1997) se publicó años después de su muerte y responde a una vindicación de lo flamenco. Como sucediera con su admirado y estudiado Rafael Alberti, Tejada fue un poeta que osciló entre vertientes estéticas contrapuestas: la hiperculta (basada en el endecasílabo), por un lado, la neopopularista (basada en el octasílabo), por otro. Esta última es la que predomina aquí. El libro en cuestión cierra la imagen de un poeta versátil, irregular, retóricamente muy bien dotado, cuya voz quiso amoldarse a las pautas de una tradición poderosa, estrictamente literaria o de carácter oral, en la que nunca deja de escucharse, empero, lo singular de su timbre. (Texto: Ángel L. Prieto de Paula).

Cuidemos este son (1997) se publicó años después de su muerte y responde a una vindicación de lo flamenco. Como sucediera con su admirado y estudiado Rafael Alberti, Tejada fue un poeta que osciló entre vertientes estéticas contrapuestas: la hiperculta (basada en el endecasílabo), por un lado, la neopopularista (basada en el octasílabo), por otro. Esta última es la que predomina aquí. El libro en cuestión cierra la imagen de un poeta versátil, irregular, retóricamente muy bien dotado, cuya voz quiso amoldarse a las pautas de una tradición poderosa, estrictamente literaria o de carácter oral, en la que nunca deja de escucharse, empero, lo singular de su timbre. (Texto: Ángel L. Prieto de Paula). Ángel Lara ha editado una tirada limitada a 100 carpetas con 3 reproducciones de obras del artista portuense, numeradas y firmadas por el autor. La temática no puede estar mas de actualidad: una imagen del Castillito, en la playa de La Puntilla y dos del Vapor, una de ellas del cartel que anunció su reciente exposición en el Club Náutico. Precisamente de dicha exposición es la presentación que hicimos del pintor y que reproducimos a continuación.

Ángel Lara ha editado una tirada limitada a 100 carpetas con 3 reproducciones de obras del artista portuense, numeradas y firmadas por el autor. La temática no puede estar mas de actualidad: una imagen del Castillito, en la playa de La Puntilla y dos del Vapor, una de ellas del cartel que anunció su reciente exposición en el Club Náutico. Precisamente de dicha exposición es la presentación que hicimos del pintor y que reproducimos a continuación.

Tengo la suerte, poco cultivada la verdad, de ser vecino en horario de trabajo de nuestro protagonista. En la plaza del Castillo, la ventana de mi despacho da frente por frente al balcón de su estudio. De por medio, la plaza y a un lado el edificio mas antiguo que se conserva en El Puerto: el Castillo. Desde una Casa de Cargadores a Indias construida en 1660, la de Aranibar, puedo divisar sin gafas ni anteojos el balcón siempre abierto de su sala de pintura. Instalado en la primera planta de una casa de vecinos más típica no la hay, Angelito se inspira, a veces con incienso, otras con un amontillado de la tierra y las más con el espíritu que impregna la historia vivida en esa Plaza, desde que El Puerto lo fundara como tal Alfonso X el Sabio hace 730 años. La tercera clave de su oficio, no me cabe la menor duda, es su gran sensibilidad.

Tengo la suerte, poco cultivada la verdad, de ser vecino en horario de trabajo de nuestro protagonista. En la plaza del Castillo, la ventana de mi despacho da frente por frente al balcón de su estudio. De por medio, la plaza y a un lado el edificio mas antiguo que se conserva en El Puerto: el Castillo. Desde una Casa de Cargadores a Indias construida en 1660, la de Aranibar, puedo divisar sin gafas ni anteojos el balcón siempre abierto de su sala de pintura. Instalado en la primera planta de una casa de vecinos más típica no la hay, Angelito se inspira, a veces con incienso, otras con un amontillado de la tierra y las más con el espíritu que impregna la historia vivida en esa Plaza, desde que El Puerto lo fundara como tal Alfonso X el Sabio hace 730 años. La tercera clave de su oficio, no me cabe la menor duda, es su gran sensibilidad.

La técnica consiste en la construcción de una mesa especial que tendrá dos platos fijos, uno por cada comensal, sobre los que se colocarán los platos que lleguen desde la cocina. Gracias a un sistema basado en las vibraciones que produce la música sobre este plato especial, se conseguirá que el contenido de este se mueva al compás simulando movimientos que irán variando mientras el comensal consume el plato. «--La idea -señala León- es que simulemos lo más exactamente posible el movimiento del mar. Se verán sus diversos estados, los vientos, el oleaje…». En principio el sistema se aplicará a dos platos. Uno será una sopa marinera con muchos matices que recuerden en olores y sabores al mar, señala el cocinero y otro será un postre.

La técnica consiste en la construcción de una mesa especial que tendrá dos platos fijos, uno por cada comensal, sobre los que se colocarán los platos que lleguen desde la cocina. Gracias a un sistema basado en las vibraciones que produce la música sobre este plato especial, se conseguirá que el contenido de este se mueva al compás simulando movimientos que irán variando mientras el comensal consume el plato. «--La idea -señala León- es que simulemos lo más exactamente posible el movimiento del mar. Se verán sus diversos estados, los vientos, el oleaje…». En principio el sistema se aplicará a dos platos. Uno será una sopa marinera con muchos matices que recuerden en olores y sabores al mar, señala el cocinero y otro será un postre.

Manel, licenciado en Periodismo por la Autónoma de Barcelona, fue conocido por el gran público por la faceta del entretenimiento, a raíz de sus imitaciones en ‘Crónicas marcianas’, formando parte de la primera tripulación del comandante Javier Sardá. El público lo descubrió como el alter ego del Rey, de Jordi Pujol o de Luis María Anson, entonces director de ABC. Se presentaba como El Hombre sin Personalidad. Precisamente, él, que le sobra personalidad y una voz de cantante de postín heredada de sus antepasados del Sur. Alumno aventajado, aquel colaborador de Sardá tuvo su programa propio de entrevistas y humor en TV3 y en Telecinco, La noche con Fuentes y Cía, que comenzó en 2001 y se extendió durante cuatro temporadas en las nocturnidades del domingo, consiguiendo un premio Ondas. Manel ya contaba con otros dos caballos alados por su trayectoria radiofónica. Uno de ellos por ‘Problemes domèstics’, también en Catalunya Radio. En la televisión, en Telecinco, llegó a comandar un clásico como ‘Caiga quien caiga’. /En la imagen, ‘Los Encantes Viejos’, mercadillo de Barcelona. /Foto: Eugenio Forcano.

Manel, licenciado en Periodismo por la Autónoma de Barcelona, fue conocido por el gran público por la faceta del entretenimiento, a raíz de sus imitaciones en ‘Crónicas marcianas’, formando parte de la primera tripulación del comandante Javier Sardá. El público lo descubrió como el alter ego del Rey, de Jordi Pujol o de Luis María Anson, entonces director de ABC. Se presentaba como El Hombre sin Personalidad. Precisamente, él, que le sobra personalidad y una voz de cantante de postín heredada de sus antepasados del Sur. Alumno aventajado, aquel colaborador de Sardá tuvo su programa propio de entrevistas y humor en TV3 y en Telecinco, La noche con Fuentes y Cía, que comenzó en 2001 y se extendió durante cuatro temporadas en las nocturnidades del domingo, consiguiendo un premio Ondas. Manel ya contaba con otros dos caballos alados por su trayectoria radiofónica. Uno de ellos por ‘Problemes domèstics’, también en Catalunya Radio. En la televisión, en Telecinco, llegó a comandar un clásico como ‘Caiga quien caiga’. /En la imagen, ‘Los Encantes Viejos’, mercadillo de Barcelona. /Foto: Eugenio Forcano.

«…Soy hijo de quien dicen ser mis padres, personas respetables cuyas profesiones nada tienen que ver con la actividad remunerada que realiza un servidor. Sigue siendo un misterio cómo he llegado a dedicarme a esto, y sobre todo, que alguien me pague por ello. Desde la infancia arrastro problemas de identidad. Hasta los 7 años no descubrí que no me llamaba 'Estátequieto', hasta los 10 que los Reyes no eran mis padres (...sino los de Felipe, Elena y Cristina) y hasta los 17 que iba a suspender matemáticas. Eran tantos los problemas de identidad, que en el carné la foto salió borrosa. Fui a la Universidad y estudié Periodismo, y claro, la cosa empeoró. Me refugié de mi inseguridad imitando las voces de otros, pero en vez de ayudarme, a mi costa iban medrando hasta convertirse en cantantes de éxito, futbolistas, alcaldes, presidentes ¡y hasta a Rey, ha llegado alguno! Ninguno me lo agradeció nunca y además, el orden protocolario hacía que para expresarme con mi propia voz tuviera que pasar, por lo menos, media hora.??

«…Soy hijo de quien dicen ser mis padres, personas respetables cuyas profesiones nada tienen que ver con la actividad remunerada que realiza un servidor. Sigue siendo un misterio cómo he llegado a dedicarme a esto, y sobre todo, que alguien me pague por ello. Desde la infancia arrastro problemas de identidad. Hasta los 7 años no descubrí que no me llamaba 'Estátequieto', hasta los 10 que los Reyes no eran mis padres (...sino los de Felipe, Elena y Cristina) y hasta los 17 que iba a suspender matemáticas. Eran tantos los problemas de identidad, que en el carné la foto salió borrosa. Fui a la Universidad y estudié Periodismo, y claro, la cosa empeoró. Me refugié de mi inseguridad imitando las voces de otros, pero en vez de ayudarme, a mi costa iban medrando hasta convertirse en cantantes de éxito, futbolistas, alcaldes, presidentes ¡y hasta a Rey, ha llegado alguno! Ninguno me lo agradeció nunca y además, el orden protocolario hacía que para expresarme con mi propia voz tuviera que pasar, por lo menos, media hora.??

suficiente para perderlo junto a mí. Quiero que me quieran y que me ayuden a dejar atrás mi timidez. Yo, sólo por escucharme ya les quiero a ustedes. ¡Muchas gracias amigos!». (Texto: Francisco Andrés Gallardo).

suficiente para perderlo junto a mí. Quiero que me quieran y que me ayuden a dejar atrás mi timidez. Yo, sólo por escucharme ya les quiero a ustedes. ¡Muchas gracias amigos!». (Texto: Francisco Andrés Gallardo). Alfredo Bootello Reyes nació el 25 de abril de 1939 --afirmaba que con él vino la Paz, tras la Guerra Civil, aunque en su carné de identidad decía que había nacido el 1 de Mayo, justificando así la Fiesta del Trabajo--. Fueron sus padres Luis Bootello Campo y Victoria Reyes González, natural de Orense. Alfredo era el cuarto hijo del matrimonio: Juan Luis

Alfredo Bootello Reyes nació el 25 de abril de 1939 --afirmaba que con él vino la Paz, tras la Guerra Civil, aunque en su carné de identidad decía que había nacido el 1 de Mayo, justificando así la Fiesta del Trabajo--. Fueron sus padres Luis Bootello Campo y Victoria Reyes González, natural de Orense. Alfredo era el cuarto hijo del matrimonio: Juan Luis

De pie, José María Arjona y Manuel Rascón Roselló. Agachados: Alfredo Bootello Reyes, Luís Ortega García el 30 de octubre de 1954.

De pie, José María Arjona y Manuel Rascón Roselló. Agachados: Alfredo Bootello Reyes, Luís Ortega García el 30 de octubre de 1954.

Alfredo con un grupo de amigos en una tasca, en el suelo, en el centro de la imagen.

Alfredo con un grupo de amigos en una tasca, en el suelo, en el centro de la imagen.

SU AFICIÓN A LA COMIDA.

SU AFICIÓN A LA COMIDA.

MEDUSA.

MEDUSA.

VIAJERO.

VIAJERO.

Antes, en 1954 la agencia de publicidad Azor realiza para Osborne un símbolo que serviría para representar al brandy Veterano, y que con el tiempo ha simbolizado al Grupo Osborne y a la imagen de España en el mundo. El artista local, Manolo Prieto, tío de Felix Tejada

Antes, en 1954 la agencia de publicidad Azor realiza para Osborne un símbolo que serviría para representar al brandy Veterano, y que con el tiempo ha simbolizado al Grupo Osborne y a la imagen de España en el mundo. El artista local, Manolo Prieto, tío de Felix Tejada

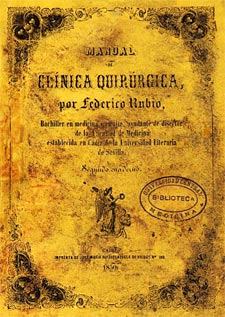

Federico Rubio y Galy había nacido en El Puerto de Santa María el 30 de agosto de 1827, de familia de escasísimos medios económicos más que nada por el talante liberal inquebrantable que sostuvo su padre, precisamente durante el periodo absolutista. Era hijo de un abogado que había sido compañero de Riego y pinta en sus memorias los años niños de su vida empañados por persecuciones políticas y destierros que sufre su padre por mor de su ideología liberal exaltada.

Federico Rubio y Galy había nacido en El Puerto de Santa María el 30 de agosto de 1827, de familia de escasísimos medios económicos más que nada por el talante liberal inquebrantable que sostuvo su padre, precisamente durante el periodo absolutista. Era hijo de un abogado que había sido compañero de Riego y pinta en sus memorias los años niños de su vida empañados por persecuciones políticas y destierros que sufre su padre por mor de su ideología liberal exaltada. DE LA DISECCIÓN A SU PRIMER LIBRO.

DE LA DISECCIÓN A SU PRIMER LIBRO.

EMBAJADOR EN LONDRES.

EMBAJADOR EN LONDRES. ESCUELA PRÁCTICA DE ENFERMERAS.

ESCUELA PRÁCTICA DE ENFERMERAS.

Como dato curioso en la junta administrativa del Instituto formaban parte un enfermo y una enferma, con voz y voto con que el doctor hacía verdad su idea directriz: ‘Hacer de un hospital una familia de enfermos atendidos y cuidados por una familia de sanos’.

Como dato curioso en la junta administrativa del Instituto formaban parte un enfermo y una enferma, con voz y voto con que el doctor hacía verdad su idea directriz: ‘Hacer de un hospital una familia de enfermos atendidos y cuidados por una familia de sanos’.

A Federico Rubio se le dedicaron calles en El Puerto [la antigua calle Pozuelo y el ambulatorio de la Seguridad Social de la calle Ganado que aparece en la imagen de la izquierda], en Sevilla [donde también tiene un busto sin rotular en el dintel de una puerta en la calle Madre de Dios], en Madrid donde tiene una avenida y plaza [y un colegio público en la zona de Cuatro Caminos] y donde, en el Parque del Oeste, se le erigió un monumento obra de Miguel Blay. [También tiene calle en Torrelavega (Cantbria) y en otros municipios españoles]. (Texto: Luis Suárez Ávila).

A Federico Rubio se le dedicaron calles en El Puerto [la antigua calle Pozuelo y el ambulatorio de la Seguridad Social de la calle Ganado que aparece en la imagen de la izquierda], en Sevilla [donde también tiene un busto sin rotular en el dintel de una puerta en la calle Madre de Dios], en Madrid donde tiene una avenida y plaza [y un colegio público en la zona de Cuatro Caminos] y donde, en el Parque del Oeste, se le erigió un monumento obra de Miguel Blay. [También tiene calle en Torrelavega (Cantbria) y en otros municipios españoles]. (Texto: Luis Suárez Ávila). FRAGMENTO DE SUS MEMORIAS.

FRAGMENTO DE SUS MEMORIAS.

«Este hombre del casino provinciano/ que vio a Carancha recibir un día»

«Este hombre del casino provinciano/ que vio a Carancha recibir un día» Lo que fuera. Pero ‘Cara-Ancha’ quería lucirse en aquella tarde torera del Puerto. Y, con todos los respetos, venía a pedirle el Sr. Presidente que, si a bien lo tenía, abreviase en lo posible el tercio de varas, para que el toro llegase enterito y con bríos a la faena de muerte. Ahí era nada: lidiar uno de aquellos bisontes de entonces, con seis años bien cumplidos y muchas arrobas de peso, sin que los piqueros detuvieran apenas con su vara el empuje y la fuerza del animal.

Lo que fuera. Pero ‘Cara-Ancha’ quería lucirse en aquella tarde torera del Puerto. Y, con todos los respetos, venía a pedirle el Sr. Presidente que, si a bien lo tenía, abreviase en lo posible el tercio de varas, para que el toro llegase enterito y con bríos a la faena de muerte. Ahí era nada: lidiar uno de aquellos bisontes de entonces, con seis años bien cumplidos y muchas arrobas de peso, sin que los piqueros detuvieran apenas con su vara el empuje y la fuerza del animal.

Quitó importancia don Agustín a la cosa. Y llano y natural, introdujo a su visitante, a través del jardín, en la grata penumbra de la bodega. Charlaron cordialmente, y probaron distintas muestras de los ricos caldos que en ella, silenciosamente, se iban haciendo año tras año, con el incomparable saber hacer de la madre naturaleza. Así iba transcurriendo los minutos, cuando el Sr. Presidente notó que el torero parecía ocultar algo entre los pliegues del capotillo de paseo que, según tradición de entonces --y ello además, parece ser la justificación lógica de esta prenda-- llevaba echado sobre los hombros. /'Cara-Ancha' se retiró del toreo en 1894. En la localidad sevillana de Aznalcázar, se dedicó la vida pública ocupando la alcaldía durante varios años, donde murió el 31 de marzo de 1925.

Quitó importancia don Agustín a la cosa. Y llano y natural, introdujo a su visitante, a través del jardín, en la grata penumbra de la bodega. Charlaron cordialmente, y probaron distintas muestras de los ricos caldos que en ella, silenciosamente, se iban haciendo año tras año, con el incomparable saber hacer de la madre naturaleza. Así iba transcurriendo los minutos, cuando el Sr. Presidente notó que el torero parecía ocultar algo entre los pliegues del capotillo de paseo que, según tradición de entonces --y ello además, parece ser la justificación lógica de esta prenda-- llevaba echado sobre los hombros. /'Cara-Ancha' se retiró del toreo en 1894. En la localidad sevillana de Aznalcázar, se dedicó la vida pública ocupando la alcaldía durante varios años, donde murió el 31 de marzo de 1925.

ESCULTURA.

ESCULTURA.

EXPOSICIONES POR EL MUNDO.

EXPOSICIONES POR EL MUNDO.

«--Toma, Arturo, a ver si te gusta». Ni siquiera le oí decir, ‘lo he escrito yo’.

«--Toma, Arturo, a ver si te gusta». Ni siquiera le oí decir, ‘lo he escrito yo’. No soy crítico literario, y mis conocimientos son muy limitados, pero los vivarachos ojos de ‘el Chigüi’ me escudriñaban como si lo fuera. «--Chigüi, le dije, ¿los vendes?», «--No, los regalo». «--¿Me regalarías a mi uno?», «--Ahora mismo». Se metió bajo su tenderete, repleto de trajes, medias y pantys, extrajo de un cajón dos ejemplares de los tres libros que ha escrito, y sin más, me los entregó. Le pedí con toda humildad, si me hacía el honor de dedicármelos. Sin el menor asomo de vanidad, me dedicó ambos libros, cuya reproducción reflejo.

No soy crítico literario, y mis conocimientos son muy limitados, pero los vivarachos ojos de ‘el Chigüi’ me escudriñaban como si lo fuera. «--Chigüi, le dije, ¿los vendes?», «--No, los regalo». «--¿Me regalarías a mi uno?», «--Ahora mismo». Se metió bajo su tenderete, repleto de trajes, medias y pantys, extrajo de un cajón dos ejemplares de los tres libros que ha escrito, y sin más, me los entregó. Le pedí con toda humildad, si me hacía el honor de dedicármelos. Sin el menor asomo de vanidad, me dedicó ambos libros, cuya reproducción reflejo. Nació Ángel María Dacarrete Hernández, el 14 de noviembre de 1827, en El Puerto de Santa María. Sus padres: José Luis Dacarrete Ramírez, natural de Cádiz, y María Regla Hernández Samaniego, natural de El Puerto. Pocas, por no decir ninguna, son las noticias que tenemos de la estancia de Ángel María en su ciudad natal.

Nació Ángel María Dacarrete Hernández, el 14 de noviembre de 1827, en El Puerto de Santa María. Sus padres: José Luis Dacarrete Ramírez, natural de Cádiz, y María Regla Hernández Samaniego, natural de El Puerto. Pocas, por no decir ninguna, son las noticias que tenemos de la estancia de Ángel María en su ciudad natal. Don Alberto Lista regentó el colegio hasta su marcha a Sevilla en marzo de 1844, sustituyéndolo don Antonio Alcalá Galiano quien solo lo dirigió unos meses, al igual que su sucesor don José Joaquín de Mora. La estancia de don Alberto Lista en el colegio gaditano marcó sin duda una huella indeleble en su vida del poeta portuense quien le llega a dedicar hasta dos poemas al maestro. Uno, fechado el 9 de mayo de 1844, cuando contaba 16 años, que es precisamente el primer poema que conocemos de Dacarrete, y que lo escribió con motivo de la marcha de su maestro a Sevilla. Y otro, después de la muerte de éste, acaecida en 1848, y que se publicó en Sevilla algún tiempo después. Es de suponer, aunque no lo hemos podido comprobar, que sus relaciones con don Alberto Lista continuaron en Sevilla, pues el poeta portuense se traslada a la ciudad hispalense un año después que Lista y ahí permanecerá hasta 1852. /Portada del Colegio San Felipe Neri, en Cádiz.

Don Alberto Lista regentó el colegio hasta su marcha a Sevilla en marzo de 1844, sustituyéndolo don Antonio Alcalá Galiano quien solo lo dirigió unos meses, al igual que su sucesor don José Joaquín de Mora. La estancia de don Alberto Lista en el colegio gaditano marcó sin duda una huella indeleble en su vida del poeta portuense quien le llega a dedicar hasta dos poemas al maestro. Uno, fechado el 9 de mayo de 1844, cuando contaba 16 años, que es precisamente el primer poema que conocemos de Dacarrete, y que lo escribió con motivo de la marcha de su maestro a Sevilla. Y otro, después de la muerte de éste, acaecida en 1848, y que se publicó en Sevilla algún tiempo después. Es de suponer, aunque no lo hemos podido comprobar, que sus relaciones con don Alberto Lista continuaron en Sevilla, pues el poeta portuense se traslada a la ciudad hispalense un año después que Lista y ahí permanecerá hasta 1852. /Portada del Colegio San Felipe Neri, en Cádiz. Aunque no se conocen documentos de la posible relación de Dacarrete con Bécquer, es muy posible que ésta date del periodo sevillano. Téngase en cuenta que ya en la Corona poética a Lista intervienen los dos: Gustavo Adolfo escribió una oda titulada «A la muerte de don Alberto Lista», que curiosamente es la composición más antigua que se conoce del poeta sevillano, y que no se publicó entonces. /En la imagen de la izquierda, Gustavo Adolfo Becquer.

Aunque no se conocen documentos de la posible relación de Dacarrete con Bécquer, es muy posible que ésta date del periodo sevillano. Téngase en cuenta que ya en la Corona poética a Lista intervienen los dos: Gustavo Adolfo escribió una oda titulada «A la muerte de don Alberto Lista», que curiosamente es la composición más antigua que se conoce del poeta sevillano, y que no se publicó entonces. /En la imagen de la izquierda, Gustavo Adolfo Becquer. Dado que al aspecto poético nos referiremos más adelante, bueno será dar un somero repaso a su obra como dramaturgo. En 1855, cuando contaba 27 años, estrena en Madrid su drama en tres actos y en versos «Magdalena». Un año más tarde representa su zarzuela en un acto y en verso «Mentir a tiempo», a la que puso música el maestro Fernández Caballero. En 1857 escribió la comedia en tres actos y en prosa titulada «Poderoso caballero es don dinero». En 1858 escribió otra comedia también en tres actos y en prosa, «La dulzura del poder» así como la pieza «Al cabo de los años mil» y el drama «Una historia del día». /Portada de 'Poderoso Caballero es don Dinero'. Madrid. 1857.,

Dado que al aspecto poético nos referiremos más adelante, bueno será dar un somero repaso a su obra como dramaturgo. En 1855, cuando contaba 27 años, estrena en Madrid su drama en tres actos y en versos «Magdalena». Un año más tarde representa su zarzuela en un acto y en verso «Mentir a tiempo», a la que puso música el maestro Fernández Caballero. En 1857 escribió la comedia en tres actos y en prosa titulada «Poderoso caballero es don dinero». En 1858 escribió otra comedia también en tres actos y en prosa, «La dulzura del poder» así como la pieza «Al cabo de los años mil» y el drama «Una historia del día». /Portada de 'Poderoso Caballero es don Dinero'. Madrid. 1857., Por estas fechas contrajo matrimonio con la vallisoletana doña Valentina Alvarez Unzueta, de cuyo matrimonio tendrían una hija: María, que sería quién años más tarde, y una vez muerto el poeta, donará al Museo de Cádiz el retrato al óleo de su padre, obra de I. Verdejo, que ilustra esta nótula.

Por estas fechas contrajo matrimonio con la vallisoletana doña Valentina Alvarez Unzueta, de cuyo matrimonio tendrían una hija: María, que sería quién años más tarde, y una vez muerto el poeta, donará al Museo de Cádiz el retrato al óleo de su padre, obra de I. Verdejo, que ilustra esta nótula. En noviembre de 1887 es nuevamente destinado a la Sección de lo Contencioso, para, unos meses después, en septiembre de 1888 y por Real Decreto, ser nombrado Ministro de Tribunal de lo Contencioso Administrativo. También por Real Decreto, de 1899, se le nombra Presidente de la Sección de Hacienda y Ultramar. /En la imagen de la izquierda, 'El Libro del Amor. Antología. Angel María Dacarrete', prologado en 1986 por el poeta José Luis Tejada y el crítico de arte, Francisco M. Arniz.

En noviembre de 1887 es nuevamente destinado a la Sección de lo Contencioso, para, unos meses después, en septiembre de 1888 y por Real Decreto, ser nombrado Ministro de Tribunal de lo Contencioso Administrativo. También por Real Decreto, de 1899, se le nombra Presidente de la Sección de Hacienda y Ultramar. /En la imagen de la izquierda, 'El Libro del Amor. Antología. Angel María Dacarrete', prologado en 1986 por el poeta José Luis Tejada y el crítico de arte, Francisco M. Arniz.

Era yo casi un niño. Un niño. Estábamos mis hermanos y yo al amparo y custodia de la tata Manuela, bajo el sombrajo de esparto, en nuestra caseta de la playa de La Puntilla, cuando vi, por primera vez a Augusto Haupold Gay. Ni yo sabía quién era, ni lo supe hasta mucho después. Pero el caso es que vi a un hombre, impecablemente vestido de blanco, bajarse del autobús de Bootello. Su pelo era negro como la endrina; su bigote, cuidado, negro también; su cejas pobladas, negras; y en la mano, un maletín, también negro, de piel. El blanco y el negro fue el contraste que me llamó la atención.

Era yo casi un niño. Un niño. Estábamos mis hermanos y yo al amparo y custodia de la tata Manuela, bajo el sombrajo de esparto, en nuestra caseta de la playa de La Puntilla, cuando vi, por primera vez a Augusto Haupold Gay. Ni yo sabía quién era, ni lo supe hasta mucho después. Pero el caso es que vi a un hombre, impecablemente vestido de blanco, bajarse del autobús de Bootello. Su pelo era negro como la endrina; su bigote, cuidado, negro también; su cejas pobladas, negras; y en la mano, un maletín, también negro, de piel. El blanco y el negro fue el contraste que me llamó la atención. ¿PRESUMIR DE MADRID O DE EL PUERTO?

¿PRESUMIR DE MADRID O DE EL PUERTO? EN LA CALLE LUNA.

EN LA CALLE LUNA.

LAS MIL MEJORES POESÍAS…

LAS MIL MEJORES POESÍAS…

DE LA POESÍA AL DRAMA.

DE LA POESÍA AL DRAMA.