Se denominan ‘tiendas de ultramarinos’, al establecimiento comercial que vende especialmente productos alimenticios, tanto envasados como a granel, al peso, abarcando un sinfín de productos de nuestra gastronomía.

'Casa Joselito', de José Fernández, el 25 de noviembre de 1958./ Foto: Rafa.

El vocablo ‘ultramarino’, proviene de que los productos que antiguamente se vendían en estas tiendas procedían de territorios de Ultramar, eran artículos de importación; actualmente es una palabra en desuso y estos establecimientos han quedado en ‘tiendas de alimentación’, en El Puerto ‘almacén’. Al propietario del almacén se le solía decir ‘almacenero’. Quiero referirme a los años de mil novecientos cincuenta del siglo pasado en El Puerto, en la zona comprendida dentro del casco antiguo.

EL ALMACÉN.

EL ALMACÉN.

El Almacén, era un local de medidas de determinadas, curiosamente, las tiendas hacían esquina, perspicacia comercial del comerciante de entonces; el suelo solía ser de losas de Tarifa, mostrador de madera o fábrica de ladrillo con frente que podía estar forrado de azulejos y la parte interior de cajones que podía servir para guardar los pequeños artículos que, previamente, se habían envasado en pequeñas porciones en papel de estraza, tales como el café, pimiento molido, ... Algún cajón podía servir de caja registradora, balanza de la marca Berkel, encima del mostrador, como garantía de una pesada justa. La fábrica de balanzas Berkel, inventó más tarde las rebanadoras para chacinas que tanto éxito tuvieron en los años de mil novecientos sesenta. Además se solía colocar un artístico molinillo de café, el aparato para medir aceite y una guillotina para cortar bacalao, quizás también un recipiente con garbanzos “remojaos” y alguna bandeja con “carne membrillo”, cubierta adecuadamente para evitar las moscas. /En la imagen, estanterías del 'Almacén Casa Nicanor', en la esquina de Ricardo Alcón con Placilla. (Fotografía tomada el 15 de octubre de 2008).

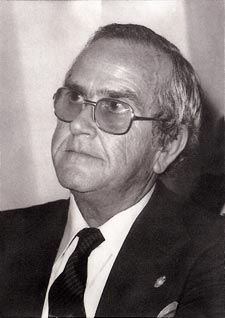

Instantánea de Martín Peris Felices en 1990, padre de Vicente Peris Tey. (Foto: Carmelo Ciria Pino).

LAS ESTANTERÍAS.

El frente de la tienda lo conformaban estanterías de madera donde se colocaban, cantidades de conservas de pescado y vegetales. Recuerdo las tiendas de entonces con los productos de Conservas Sur, cajas de galletas María, grandes bolsas de paquetes de café, paquetes de Malta, leche condensada, cajas metálicas bellamente policromadas de pimentón murciano, azafrán El Aeroplano, especias de todo tipo, licorería, con vinos quinados, anises y vinos de nuestra zona, caldos Potax, --eran unos dados de un extracto de carne, que las amas de casa ponían un cazo con agua hirviendo y ya estaba el puchero hecho--.

Cajas de pimentón murciano.

Una chirigota de Cádiz, llamada “Los tontos de pueblo” sacó un cuplé al respecto, que decía:

Con ezo de las comías

paecen cozas de medicina

con una pastilla jervía

ya er puchero jabe a gallina

con unos porvos amarillos

a los ciquillos le hazen flan

que igan lo que quieran

lo mas güeno en una telera

una buena jolla berza

y ju pringá.

PRODUCTOS CON PREMIO.

PRODUCTOS CON PREMIO.

Como les decía y siguiendo con los caldos Potax, que eran unos dados del tamaño aproximado de un centímetro y medio envuelto en un papel que por el anverso venía la publicidad de Potax y por el reverso la relación de premios que esta firma obsequiaba a los clientes por el consumo de los famosos cubitos del concentrado, recuerdo que el primer premio: “Un balón de reglamento con bomba y vejiga de recambio”, segunda premio: “Una pluma atómica” –consistía en un bolígrafo dorado con dos puntas una escribía rojo y otro azul, que no escribía nada bien, ya que fueron los comienzos de los bolígrafos– . El chocolate Elgorriaga también regalaba un balón de reglamento (de cuero), con la compra de un determinado número de tabletas de chocolate. Hubo casas en las que se llegó a aborrecer tan, entonces como ahora, apreciado producto.

CARAMELOS Y TAQUILLAS.

CARAMELOS Y TAQUILLAS.

En lugar de la estantería, bastante visibles, existían algunos recipientes con caramelos. Había un espacio para colgar la chacina, una tabla para cortar ‘los avíos del puchero’, chacinas, ... La parte baja de las estanterías eran unas taquillas, donde se colocaban las legumbres para venderlas a granel; ver un a almacenero envolver en papel de estraza medio kilo, de alubias, garbanzos, arroz, dos reales de pimiento molido, una peseta de café o un octavo de ‘mantequilla de reino’, era un primor. Por fuera del mostrador se solían colocar sacos de alubias del Barco, garbanzos y garbanzas, arroz, harina de trigo, lentejas, azúcar, harina de garbanzo para hacer las famosas “panizas”, que después se cocinaban aliñadas o fritas; alguna caja de frutas, alguna barrica de sardinas arenques como la de la imagen de la izquierda...

El Almacén de Nicanor en 1948.

LA TRASTIENDA.

El interior de almacén o trastienda, era utilizado como almacén propiamente dicho, en donde se ubicaba en algún rincón o, colgada del techo, una balanza romana para pesar sacos y todo envase que pudiese pesar más de veinte o veinticinco kilos; un barril de buen vino fino, jamones colgados del techo. Quizás era el sitio adecuado para que el almacenero pudiese hablar con representantes o amigos, después de la jornada de trabajo. La contabilidad era bien simple, dos clavos en la pared, en uno facturas pagadas y en otro facturas pendientes de pago.

EL ALMACENERO.

EL ALMACENERO.

La indumentaria del almacenero, solía ser un babi color beige o gris. Nuestro protagonista, salvo excepciones, era una persona amable y educada, con gran visión comercial, desde que entraba un cliente por su establecimiento, sabía en un alto porcentaje sus posibilidades de compra. Recuerdo una frase de Miguel Caro Beato, que tuvo sus comercio en la esquina de calle Larga y Chanca donde se encuentra hoy la Caja de Galicia, que decía: “--Un comerciante al que le entra un posible cliente y lo recibe con una sonrisa amable, tiene el cincuenta por ciento de la venta hecha”. Los clientes llevaban el control de turno a la hora de ser atendidos, preguntando: ”--¿Quién es la última/ o el último?”. Recuerdo, también, que había una forma de dirigirse al almacenero, que puede parecer hoy un tanto pintoresca; era utilizada por los niños que, poniendo en el mostrador una cantidad de dinero aproximada de lo que iba a compra, decía: “--Pepe, me ha dicho mi madre que dé un cuarto y ortavo de aceite y la vuerta.”. / En la imagen, papel encerado de 'La Giralda'.

MIXTURA DE OLORES.

MIXTURA DE OLORES.

Las cantidades de artículos tan dispares que existían en estos comercios, producían una la mezcla del olores nada desagradable, que hoy han desaparecido: el olor del bacalao, sardinas arenques, legumbres, aceite, café, chacinas, especias, el olor de los garbanzos ‘remojaos’, galletas... En Navidades estos olores se acentuaban ostensiblemente con la matalahúva, ajonjolí, anís, miel que se vendía a granel, además de los dulces propios de esta fecha como polvorones, alfajores, turrones, y las botellas de anís Periquito tan solicitadas, de las Destilerías Morphy dirigida por los Benventuy. Habían tiendas que adornaban sus escaparates en Navidades, con luces de colores, virutas de papel celofán, cajas de bombones, tarros de frutas escarchada, fiambres envueltos en bonitos papeles de colores, cajas de mazapanes y cajas familiares de cinco kilos de polvorones y alfajores de Estepa, Medina y Antequera./En la imagen, papel encerado de 'La Diana'.

El almacenero Diego Utrera Sánchez y Ramón Matiola Gutiérrez, empleado del Banco Hispano Americano.

Recuerdo algunas tiendas que en aquellas fechas navideñas hacían un alarde de buen gusto e incitaban al cliente a comprar, arreglando sus escaparates: La Argentina, La Giralda, Las Campanillas y el almacén de Diego Utrera. En algunas tiendas se ponía una cartel “Hay pavo trufado”.

La Argentina, en la esquina de la calle Luna con Nevería, cuando era propiedad de López Terán.

AUTOEXPLOTACIÓN POR DECRETO.

Por reconocimiento hacía estos profesionales que se autoexplotaban, con jornadas de trabajo interminables, vendiendo artículos casi al coste por prescripción gubernativa, siempre con el ánimo de servir al cliente, quisiera recordar algunos establecimientos emblemáticos que de alguna forma marcaron una época y que fuero la antesala de lo que después fueron economatos, supermercados e hipermercados:

En la imagen, José Sánchez Berrocal, desaparecido hace pocos años, propietario de La Argentina.

En la imagen, José Sánchez Berrocal, desaparecido hace pocos años, propietario de La Argentina.

En la plaza de la Herrería, Casa Serafín. En calle Misericordia; esquina con Luna Almacén de Suárez. En calle Larga; esquina con Chanca, Miguel Caro Beato; esquina con Federico Rubio, José Gómez Recalde. En calle Nevería; esquina con Ganado, Almacén de José Montes Enriquez --hoy Droguería de Roque Morales Augusto--; esquina con Luna, La Argentina de José Sánchez Berrocal (Ver más en nótula núm. 008 en GdP); esquina con Santo Domingo, Almacén de Cañadilla. Dentro del Mercado de Abastos estaba el almacén de Manuel Carrasco de la Bandera.

José Joaquín Sánchez Sena, en 1969, en Ultramarinos 'La Diana' que continúa abierto en la confluencia de Palacios con San Bartolomé.

En calle de San Bartolomé; esquina con calle Palacios, ‘Ultramarinos La Diana’, hoy de José Joaquín Sánchez Sena, (antes de Isidro Gómez Recalde y antes de Antonio Camacho Caballero), comercio tradicional de El Puerto --así fue distinguido por el Ayuntamiento-- que tiene el coraje y mérito de continuar en la brecha (Ver más en nótula 090 en GdP); esquina con calle Luna, ‘La Giralda’ de la familia Ruiz, almacén de siempre en nuestra ciudad, continua su actividad que además de los productos tradicionales, ha incrementado su oferta a productos de macrobiótica y delicatessens (Ver más en nótula núm. 043 en GdP). Esquina con Luna, almacén de los hermanos Genaro y José González Noval; esquina con calle Luna y la Placilla, Almacén de Leopoldo. El almacén de ‘Los Dos Pepes’, esquina con Ricardo Alcón el almacén de Nicanor Gómez Soto y terminamos esquina con Ganado el almacén de Antonio del Valle.

Concha y Angelita, en Ultramarinos 'La Giralda'.

En calle Cielo esquina con Espíritu Santo, almacén y bar de Manuel Gatica; en el número, 54 se encontraba el almacén de Luciano Vázquez y junto a éste haciendo esquina con calle Chanca estuvo el ‘Almacén de Coloniales’, suministrador de casi todas las tiendas de El Puerto de José Velarde Díaz-Munio; en la esquina con calle Santa Clara estuvo el almacén y estanco de la familia de Ricardo Velarde Sánchez de Cos y esquina con Ganado, estuvo el ‘Almacén de las Campanillas’ de Juan Custodio.

La imagen muestra la tienda de Ultramarinos de calle Cielos esquina con Espíritu Santo en 1989, poco antes de su cierre. A ella vino de chicuco Nicanor Gómez Soto y de la que se hizo cargo allá por 1920. Luego pasaría, en la década de los cuarenta del siglo pasado a manos de Manuel Gatica, quien la tuvo abierto con una tienda de bebidas separada por una mampara, tal y como que se puede apreciar en la foto, hasta finales de la década de los ochenta del siglo pasado. (Foto José Ignacio Delgado Poullet. Centro Municipal de Patrimonio Histórico).

El Almacén de Joselito Verde, en la confluencia de las calles Ganado y Cantarería.

En calle Ganado, frente a lo qué fue la antigua droguería de Roque, estuvo el Almacén de Diego Utrera; en la esquina con Cantarería (también se llamó la calle Pedro de Villa) estuvo el Almacén de José Verde, que más tarde fue regentado hasta hace poco tiempo por sus hijos Manuel y José, fallecido el primero y felizmente jubilado el segundo. En calle Vicario, esquina con Ganado estuvo ‘El Cañon’; esquina con Sierpes estuvo el almacén de Eloy Fernández Moro (ver nótula núm 087 en GdP), a su jubilación lo regentaron sus hijos Manuel y Eloy; en la esquina con calle San Juan el almacén ‘La Puerta del Sol’ de Federico, después pasó a Isidro Gómez Recalde.

Eloy Fernández Moro y su hijo Eloy Fernández Lobo, en el almacén situado en la confluencia de las calles Vicario y Sierpes, frente al Mercado de Abastos. Eloy Fernánez Moro, había nacido en 1906 en el municipio onubense de Cumbres Mayores. Era marchante, viajante o representante de Ultramarinos y se acabó estableciendo en El Puerto con su padre y hermanos, abriendo un almacén de ultramarinos que, fíjense que curioso, no era gestionado ni por gallegos ni por montañeses.

En la imagen de la izquierda, Manuel Leveque Delgado, que regentó un almacén de comestibles en la confluencia de las calles San Juan y Cruces, frente al desaparecido Almacén de Rafael y el Bar 'El Golpe'.

En la imagen de la izquierda, Manuel Leveque Delgado, que regentó un almacén de comestibles en la confluencia de las calles San Juan y Cruces, frente al desaparecido Almacén de Rafael y el Bar 'El Golpe'.

En calle Santa Lucía esquina con Federico Rubio el almacén-estanco-taberna de Martín Peris Felices y después su hijo Vicente Peris Tey (ver nótula núm. 714 en GdP). En calle Cruces, esquina con calle Ganado estuvo el almacén taberna de Eloy Eizaguirre, después lo llevó su hija Julia, a continuación el hijo de ésta Eloy Bayard Eizaguirre y después fue adquirido por Roberto Carmé Ramírez; esquina con Arena, estuvo el almacén de Antonio Rodríguez; en la esquina con San Juan estuvo el almacén de Manuel Leveque Delgado (ver nótula núm 097 en GdP) y en la esquina con San Sebastián estuvo el almacén de González Heredero.

Ultramarinos 'El Carmen', almacén de Eloy Eizaguirre, luego gestionado por Eloy Bayard Eizaguirre y más tarde adquirido por Roberto Carmé Ramírez, en calle Ganado esquina con Cruces. En la imagen, el establecimiento a principios del año 1960.

El Almacén de Nicanor, en la calle Ricardo Alcón, esquina con Placilla. 1948.

En calle Federico Rubio, esquina con Micaela de Aramburu estuvo el almacén ‘Los Caballos’ propiedad de Nicanor Gómez Recalde (ver nótula núm. 080 en GdP), después hasta su cierre lo arrendó José Manuel García Gómez; esquina con calle Cañas, estuvo el almacén de Nicanor Gómez Recalde; en la esquina con plaza Juan de la Cosa, estuvo el Almacén de Julián, que después paso a manos de José Montes Enriquez; en la esquina con calle Gatona estuvo el Almacén y Taberna de Panseco.

Solar del almacén y vivienda de Victoriano García Linares, derribado el pasado año, en la confluencia de las calles San Juan, 5 y Postigo.

En calle San Juan esquina con calle Postigo estuvo el Almacén de Victoriano García Linares, (en la imagen de la izquierda) natural de El Puerto, pero hijo de santanderino de La Montaña (Cabanzón) (Ver nótula núm. 848 en GdP). En la esquina con Santa Fe estuvo y sigue estando el Almacén de Manila, hoy regentado por Manuel Rodríguez Tey. En calle Postigo; en el número 24 estuvo el almacén de José Fernández Rodríguez, “Casa Joselito” (Ver nótula 122 en GdP). En calle Zarza esquina con Arenas estuvo el almacén de Benito; frente al Colegio Hospitalito estuvo el Almacén de Fernando Güelfo; en la esquina de Santa Clara estuvo el almacén de Ramona y Máximo Fernández Lobo y en la acera opuesta haciendo esquina también con calle Santa Clara estuvo el Almacén de Noriega.

En calle San Juan esquina con calle Postigo estuvo el Almacén de Victoriano García Linares, (en la imagen de la izquierda) natural de El Puerto, pero hijo de santanderino de La Montaña (Cabanzón) (Ver nótula núm. 848 en GdP). En la esquina con Santa Fe estuvo y sigue estando el Almacén de Manila, hoy regentado por Manuel Rodríguez Tey. En calle Postigo; en el número 24 estuvo el almacén de José Fernández Rodríguez, “Casa Joselito” (Ver nótula 122 en GdP). En calle Zarza esquina con Arenas estuvo el almacén de Benito; frente al Colegio Hospitalito estuvo el Almacén de Fernando Güelfo; en la esquina de Santa Clara estuvo el almacén de Ramona y Máximo Fernández Lobo y en la acera opuesta haciendo esquina también con calle Santa Clara estuvo el Almacén de Noriega.

Casa Joselito, con José Fernández Sánchez en los comienzos en calle Postigo.

Probablemente puede que alguna tienda se me haya quedado involuntariamente olvidada, pero creo que el colectivo de ultramarinos o almacenes de alimentación está suficientemente representado en el casco antiguo. Sé que había otras tiendas que, además, vendían otros artículos que tenían más rotación que en el centro como, hortalizas, frutas, verduras, refrescos, pan, etc.; pero estas al igual que la mayoría de los almacenes fueron absorbidas, por lo que son supermercados de barrios y los grandes espacios comerciales, donde se vende de casi todo y se compra cosas que no necesitamos. Puede ser que hayamos ganado con esto algunos ochavos con estos cambios; pero se ha perdido un colectivo importante de trabajadores autónomos y el contacto humano que existían entre cliente y almacenero. (Texto: Francisco Bollullos Estepa. Fotos: Colección J.M.M.)

Desde entonces ocupó los más altos cargos de la Monarquía: secretario del Consejo del Almirantazgo (1737), intendente de Ejército y Marina de la expedición a Italia durante la Guerra de Sucesión de Austria (1741)… y, en 1743, secretario de Estado y del Despacho, ocupando simultáneamente tres de las cuatro carteras ministeriales existentes: la de Hacienda, la de Guerra y la de Marina e Indias. Su poder se completó con cargos como los de notario de los reinos de España, lugarteniente general del Almirantazgo, superintendente de las Rentas de Millones y de Tabacos, miembro del Consejo de Estado… La muerte de Felipe V en 1746 mejoró aún más su situación, pues el nuevo monarca, Fernando VI le confirmó en todos sus cargos y le nombró además secretario de la reina (1747).

Desde entonces ocupó los más altos cargos de la Monarquía: secretario del Consejo del Almirantazgo (1737), intendente de Ejército y Marina de la expedición a Italia durante la Guerra de Sucesión de Austria (1741)… y, en 1743, secretario de Estado y del Despacho, ocupando simultáneamente tres de las cuatro carteras ministeriales existentes: la de Hacienda, la de Guerra y la de Marina e Indias. Su poder se completó con cargos como los de notario de los reinos de España, lugarteniente general del Almirantazgo, superintendente de las Rentas de Millones y de Tabacos, miembro del Consejo de Estado… La muerte de Felipe V en 1746 mejoró aún más su situación, pues el nuevo monarca, Fernando VI le confirmó en todos sus cargos y le nombró además secretario de la reina (1747).

ENSENADA, EN EL PUERTO.

ENSENADA, EN EL PUERTO. En El Puerto el Comandante Juan de Villalba le puso en su casa, para su resguardo y el de sus bienes cuatro hombres con un cabo de escuadra «por hallarse situada su habitación en un extremo del pueblo y los muchos robos que allí se acometen». El Ministro de Estado Ricardo Wall le indica, días después que «por no aprobarlo S.M. el Rey retire a su cuartel los cuatro hombres y el cabo que en casa de Ensenada había puesto de guardia, porque ni corresponde al estado actual del señor Marqués, ni se halla preso» y que deberá considerarse confinado en el recinto de la Ciudad, como lo estuvo en Granada, y que «no deberá en modo alguno pasar a Cádiz». /En la imagen, edición actual del volúmen de Antonio Rodríguez Villa sobre el Marqués de la Ensenada.

En El Puerto el Comandante Juan de Villalba le puso en su casa, para su resguardo y el de sus bienes cuatro hombres con un cabo de escuadra «por hallarse situada su habitación en un extremo del pueblo y los muchos robos que allí se acometen». El Ministro de Estado Ricardo Wall le indica, días después que «por no aprobarlo S.M. el Rey retire a su cuartel los cuatro hombres y el cabo que en casa de Ensenada había puesto de guardia, porque ni corresponde al estado actual del señor Marqués, ni se halla preso» y que deberá considerarse confinado en el recinto de la Ciudad, como lo estuvo en Granada, y que «no deberá en modo alguno pasar a Cádiz». /En la imagen, edición actual del volúmen de Antonio Rodríguez Villa sobre el Marqués de la Ensenada. LIBERACIÓN.

LIBERACIÓN. CATASTRO

CATASTRO

RESPUESTAS GENERALES.

RESPUESTAS GENERALES.

Cristóbal Mosquera de Figueroa nació en Sevilla en el año 1547. De condición hidalga, estudió en Salamanca y en Osuna y fue discípulo de Juan de Mal Lara. Fue Corregidor y Capitán General en El Puerto de Santa María y Auditor de cuatro Galeras. Antes fue Corregidor de Utrera y posteriormetne de Écija, para luego pasar a ser Alcalde Mayor de Adelantamiento de Burgos, y trasladándose luego a Valladolid. /En la imagen, retrato de Cristobal Mosquera, en un grabado propiedad de la Biblioteca Nacional de España.

Cristóbal Mosquera de Figueroa nació en Sevilla en el año 1547. De condición hidalga, estudió en Salamanca y en Osuna y fue discípulo de Juan de Mal Lara. Fue Corregidor y Capitán General en El Puerto de Santa María y Auditor de cuatro Galeras. Antes fue Corregidor de Utrera y posteriormetne de Écija, para luego pasar a ser Alcalde Mayor de Adelantamiento de Burgos, y trasladándose luego a Valladolid. /En la imagen, retrato de Cristobal Mosquera, en un grabado propiedad de la Biblioteca Nacional de España. Cristóbal Mosquera perteneció al grupo poético sevillano de la mitad del siglo XVI. Tuvo algunos amigos muy conocidos, como el poeta Alonso de Ercilla, Miguel de Cervantes, a quien le proporcionó trabajo como recaudador de la Armada Invencible, y de don Álvaro de Bazán, primer marqués de Santa Cruz, que le protegió. Como poeta fue recreador s de la poesía del momento, le gustaban las construcciones trimembres, tomando como modelo a poetas como Garcilaso de la Vega, Fray Luis de León. También de Fernando Herrera de quien era amigo personal y publicó en sus “Anotaciones” algunas traducciones suyas. Se retiró a Écija, donde pasó los últimos años de su vida. «cansado, pues, ya de tantas ocupaciones y trabajos, i desengañado de las cosas del mundo, se retiró a Écija, donde avía sido corregidor, i allí enfermó de la orina i de otras reumas o corrimientos a los ojos que le turbaron i oscurecieron la vista. Finalmente, vencida la naturaleza de los achaques i dolores, trocó esta vida por la eterna, año de 1610». (Francisco Pacheco). /En la imagen, portada del 'Comentario en breve compendio de disciplina militar...', propiedad de la Biblioteca Nacional de Portugal. Año 1596.

Cristóbal Mosquera perteneció al grupo poético sevillano de la mitad del siglo XVI. Tuvo algunos amigos muy conocidos, como el poeta Alonso de Ercilla, Miguel de Cervantes, a quien le proporcionó trabajo como recaudador de la Armada Invencible, y de don Álvaro de Bazán, primer marqués de Santa Cruz, que le protegió. Como poeta fue recreador s de la poesía del momento, le gustaban las construcciones trimembres, tomando como modelo a poetas como Garcilaso de la Vega, Fray Luis de León. También de Fernando Herrera de quien era amigo personal y publicó en sus “Anotaciones” algunas traducciones suyas. Se retiró a Écija, donde pasó los últimos años de su vida. «cansado, pues, ya de tantas ocupaciones y trabajos, i desengañado de las cosas del mundo, se retiró a Écija, donde avía sido corregidor, i allí enfermó de la orina i de otras reumas o corrimientos a los ojos que le turbaron i oscurecieron la vista. Finalmente, vencida la naturaleza de los achaques i dolores, trocó esta vida por la eterna, año de 1610». (Francisco Pacheco). /En la imagen, portada del 'Comentario en breve compendio de disciplina militar...', propiedad de la Biblioteca Nacional de Portugal. Año 1596. A fines de noviembre se presentó el juez poeta en el Puerto de Santa María, y el último día del año ya actuaba en el desempeño de su cargo. Con todo celo desempeñó su oficio de Corregidor, que ejerció hasta 1582, siendo una de las cosas más notables que hizo la reforma de las Casas del Cabildo, en las que edificó varias piezas. /En la imagen, vista parcial de la vista de El Puerto dibujada por Anton van Wyngaerde en 1567 por encargo de Felipe II.

A fines de noviembre se presentó el juez poeta en el Puerto de Santa María, y el último día del año ya actuaba en el desempeño de su cargo. Con todo celo desempeñó su oficio de Corregidor, que ejerció hasta 1582, siendo una de las cosas más notables que hizo la reforma de las Casas del Cabildo, en las que edificó varias piezas. /En la imagen, vista parcial de la vista de El Puerto dibujada por Anton van Wyngaerde en 1567 por encargo de Felipe II. El Cabildo portuense acordó que ‘convenía mucho que no fuese Vicario e que todos sus excesos fuesen castigados’. De esto se encargó con diligencia y pericia el Corregidor Mosquera y sin perder tiempo se trasladó a Sevilla, llevando para el provisor una carta del Cabildo, en la que se pidió la remoción del Vicario. La gestión de Mosquera dio el resultado apetecido. El provisor contestó al Cabildo del Puerto ofreciendo hacer justicia, y Mosquera consiguió que el Vicario fuese removido. Al poco tiempo, el poeta dejaba el corregimiento del Puerto para desempeñar otros oficios que Felipe II le encomendara, entre ellos ‘ciertas cosas del servicio a Dios y de Su Majestad’, en la ciudad de Livona, por lo que pidió al Cabildo del Puerto le hiciera merced de darle noventa días de ausencia para dichos asuntos. Acordó el Cabildo como lo pedía el Corregidor, ‘conforme a la ley del Reino y más allende, con que cumplido el dicho término, asista a dar residencia’. /En la imagen, el rey Felipe II.

El Cabildo portuense acordó que ‘convenía mucho que no fuese Vicario e que todos sus excesos fuesen castigados’. De esto se encargó con diligencia y pericia el Corregidor Mosquera y sin perder tiempo se trasladó a Sevilla, llevando para el provisor una carta del Cabildo, en la que se pidió la remoción del Vicario. La gestión de Mosquera dio el resultado apetecido. El provisor contestó al Cabildo del Puerto ofreciendo hacer justicia, y Mosquera consiguió que el Vicario fuese removido. Al poco tiempo, el poeta dejaba el corregimiento del Puerto para desempeñar otros oficios que Felipe II le encomendara, entre ellos ‘ciertas cosas del servicio a Dios y de Su Majestad’, en la ciudad de Livona, por lo que pidió al Cabildo del Puerto le hiciera merced de darle noventa días de ausencia para dichos asuntos. Acordó el Cabildo como lo pedía el Corregidor, ‘conforme a la ley del Reino y más allende, con que cumplido el dicho término, asista a dar residencia’. /En la imagen, el rey Felipe II. Tengo para mí que Mosquera ya no volvió más al Puerto de Santa María, y que el juicio de residencia le fue en un todo favorable, siendo el licenciado Pedro de Alarcón el juez encargado de las actuaciones. Que la prudencia y los dotes de gobierno de que Mosquera estaba poseído se acreditaron mientras fue Corregidor, lo demeuestra que algún tiempo después desempeñó importantes oficios en Utrera y el puesto de Corregidor en Écija, donde pudo prestar a su amigo Miguel de Cervantes señalados favores». (Texto: Santiago Montoto). /En la imagen, Miguel de Cervantes, quien fuera proveedor de las Galeras Reales.

Tengo para mí que Mosquera ya no volvió más al Puerto de Santa María, y que el juicio de residencia le fue en un todo favorable, siendo el licenciado Pedro de Alarcón el juez encargado de las actuaciones. Que la prudencia y los dotes de gobierno de que Mosquera estaba poseído se acreditaron mientras fue Corregidor, lo demeuestra que algún tiempo después desempeñó importantes oficios en Utrera y el puesto de Corregidor en Écija, donde pudo prestar a su amigo Miguel de Cervantes señalados favores». (Texto: Santiago Montoto). /En la imagen, Miguel de Cervantes, quien fuera proveedor de las Galeras Reales.

Federico Arjona Acá, de familia porteña de toda la vida, fallecía el pasado 13 de junio, a la edad de 67 años. Estudió en las Escuelas Profesionales de SAFA. Delineante de profesión, había trabajado hasta su jubilación en la Oficina Técnica del Ayuntamiento; previamente en los países árabes de Iran e Irak, como ayudante de topógrafo y delineante y muchos años en el Levante Español, hasta que volvió a su tierra de donde ya no se movería. Viudo desde hace unos años de María José del Oro, tenía dos hijos, Estefanía y José Antonio disfrutaba sacando a pasear a su nieto y aún le quedaba tiempo para cantar en el Orfeón Portuense. /En la imagen de la izquierda, Federico caracterizado para la obra 'San Pérez', representada en 1994 en el III Festival de Teatro de Comedias.

Federico Arjona Acá, de familia porteña de toda la vida, fallecía el pasado 13 de junio, a la edad de 67 años. Estudió en las Escuelas Profesionales de SAFA. Delineante de profesión, había trabajado hasta su jubilación en la Oficina Técnica del Ayuntamiento; previamente en los países árabes de Iran e Irak, como ayudante de topógrafo y delineante y muchos años en el Levante Español, hasta que volvió a su tierra de donde ya no se movería. Viudo desde hace unos años de María José del Oro, tenía dos hijos, Estefanía y José Antonio disfrutaba sacando a pasear a su nieto y aún le quedaba tiempo para cantar en el Orfeón Portuense. /En la imagen de la izquierda, Federico caracterizado para la obra 'San Pérez', representada en 1994 en el III Festival de Teatro de Comedias.

Ángel Medinilla Medinilla, segundo hijo del matrimonio formado por Ángel Medinilla Ducrós y Milagros Medinilla Martínez-Santizo, nació el 24 de diciembre de 1916, en la calle San Sebastián. Fueron ilustres antepasados suyos Manuel Medinilla Zamorano (1820-1870), médico; Joaquín Medinilla Bela (1839-1926), médico; y Ángel Medinilla Bela, Juez de Primera Instancia, los tres investigaron y dejaron escritos sobre diferentes temas portuenses, algo que acaso influiría desde muy joven en nuestro protagonista, inoculándole su interés y afición por las cosas de El Puerto. /En la imagen, Ángel Medinilla en 1988, un año antes de su fallecimiento.

Ángel Medinilla Medinilla, segundo hijo del matrimonio formado por Ángel Medinilla Ducrós y Milagros Medinilla Martínez-Santizo, nació el 24 de diciembre de 1916, en la calle San Sebastián. Fueron ilustres antepasados suyos Manuel Medinilla Zamorano (1820-1870), médico; Joaquín Medinilla Bela (1839-1926), médico; y Ángel Medinilla Bela, Juez de Primera Instancia, los tres investigaron y dejaron escritos sobre diferentes temas portuenses, algo que acaso influiría desde muy joven en nuestro protagonista, inoculándole su interés y afición por las cosas de El Puerto. /En la imagen, Ángel Medinilla en 1988, un año antes de su fallecimiento.

Precisamente su hija María del Carmen organizó dicho material fotográfico que, en el año 2004, formó parte de una exposición auspiciada por el Centro Municipal de Patrimonio Histórico en la que la propia María del Carmen ejerció de Comisaria de la Muestra, con la coordinación de

Precisamente su hija María del Carmen organizó dicho material fotográfico que, en el año 2004, formó parte de una exposición auspiciada por el Centro Municipal de Patrimonio Histórico en la que la propia María del Carmen ejerció de Comisaria de la Muestra, con la coordinación de

IFFA CREDO.

IFFA CREDO.

CREATIVANDO.

CREATIVANDO. Manuel Martínez Alfonso (Valencia 1924 – El Puerto de Santa María 2003)

Manuel Martínez Alfonso (Valencia 1924 – El Puerto de Santa María 2003)

ESTUDIOS EN VALENCIA

ESTUDIOS EN VALENCIA

Tras una estancia en Jaca, comienza a escribir unos poemas en prosa sobre el Pirineo y una adaptación para radio del tema de Los Nibelungos. En 1945 recibe sus primeras retribuciones, modestas, por sus trabajos literarios: Radio Nacional, Revista del Ejército… Escribe también un guión cinematográfico, que empieza a buscar fortuna.

Tras una estancia en Jaca, comienza a escribir unos poemas en prosa sobre el Pirineo y una adaptación para radio del tema de Los Nibelungos. En 1945 recibe sus primeras retribuciones, modestas, por sus trabajos literarios: Radio Nacional, Revista del Ejército… Escribe también un guión cinematográfico, que empieza a buscar fortuna. PRIMER LIBRO: ‘CAMINOS Y SENDAS’.

PRIMER LIBRO: ‘CAMINOS Y SENDAS’.

SEGUNDO LIBRO: ‘EL PUERTO EN LA LITERATURA’.

SEGUNDO LIBRO: ‘EL PUERTO EN LA LITERATURA’.

TERCER LIBRO: ‘PLAZA REAL’.

TERCER LIBRO: ‘PLAZA REAL’.

QUINTO LIBRO. ‘EL PUERTO CIUDAD DE HISTORIA Y TURISMO’.

QUINTO LIBRO. ‘EL PUERTO CIUDAD DE HISTORIA Y TURISMO’.

SEXTO LIBRO: 'DEL GUADALETE AL BIDASOA'.

SEXTO LIBRO: 'DEL GUADALETE AL BIDASOA'.

PERIPLOS.

PERIPLOS.

En el libro 'El Puerto de Santa María, a través de sus gentes, sus calles, sus tierras, sus playas, ...' de Juan Leiva Sánchez, dice que la calle Cruces, además de este nombre es nombrada en otros tiempos por Monasterio, Monasterio Viejo, Horno Nuevo, Cruces Reales , Cruces Públicas y Cruz Real.

En el libro 'El Puerto de Santa María, a través de sus gentes, sus calles, sus tierras, sus playas, ...' de Juan Leiva Sánchez, dice que la calle Cruces, además de este nombre es nombrada en otros tiempos por Monasterio, Monasterio Viejo, Horno Nuevo, Cruces Reales , Cruces Públicas y Cruz Real. Esta calle, según el estudioso portuense Hipólito Sancho, (en la imagen de la izquierda) ya es nombrada en el año mil seiscientos como “núcleo central” de lo que entonces podía ser El Puerto; era una entrada natural por la avenida de Sanlúcar, igualmente por las calles de San Sebastián y San Francisco, donde entraba el campesinado de Sanlúcar, Fuenterrabía y Rota a traer frutas y hortaliza al mercado que existían en las instalaciones que hoy tiene Telefónica, tiene esta calle forma de ángulo obtuso, empieza en la calle Santa Clara, hace vértice en la esquina con Espelete y termina en la plaza del Ave María. Quizás sea la calle del barrio alto más importante, calle como todas las calles del casco antiguo ‘trazadas a cordel’, la calle Cruces representaba una expresión risueña y campesina de otros tiempos, su luminosidad y colorido, --¡no sé que tendrá la luz de mediodía y el azul del cielo en esta ciudad !--, donde el blanco de la cal, las jambas y dinteles de piedra de San Cristóbal se llevan bien. Casas-patio de campesinos, donde todo el mundo se conocía, relacionaba y se saludaba, hoy conocemos en cualquier viaje o simplemente por Internet a cualquier persona y nos hacemos amigos para siempre, sin embargo tenemos a vecinos al lado nuestro que no saludamos. En fin la vida..

Esta calle, según el estudioso portuense Hipólito Sancho, (en la imagen de la izquierda) ya es nombrada en el año mil seiscientos como “núcleo central” de lo que entonces podía ser El Puerto; era una entrada natural por la avenida de Sanlúcar, igualmente por las calles de San Sebastián y San Francisco, donde entraba el campesinado de Sanlúcar, Fuenterrabía y Rota a traer frutas y hortaliza al mercado que existían en las instalaciones que hoy tiene Telefónica, tiene esta calle forma de ángulo obtuso, empieza en la calle Santa Clara, hace vértice en la esquina con Espelete y termina en la plaza del Ave María. Quizás sea la calle del barrio alto más importante, calle como todas las calles del casco antiguo ‘trazadas a cordel’, la calle Cruces representaba una expresión risueña y campesina de otros tiempos, su luminosidad y colorido, --¡no sé que tendrá la luz de mediodía y el azul del cielo en esta ciudad !--, donde el blanco de la cal, las jambas y dinteles de piedra de San Cristóbal se llevan bien. Casas-patio de campesinos, donde todo el mundo se conocía, relacionaba y se saludaba, hoy conocemos en cualquier viaje o simplemente por Internet a cualquier persona y nos hacemos amigos para siempre, sin embargo tenemos a vecinos al lado nuestro que no saludamos. En fin la vida..

ENTRE ARENAS Y SAN JUAN.

ENTRE ARENAS Y SAN JUAN.

Juan Ignacio Varela Gilabert, nació en El Puerto de Santa María el 10 de Agosto de 1924 y falleció en Cádiz el 16 de Enero de 1997. Fue concejal del ayuntamiento de El Puerto en la década de los sesenta del siglo pasado y, a finales de la misma, en junio de 1969, fue nombrado Jefe Local del Movimiento, representando al anterior régimen político en la Ciudad.

Juan Ignacio Varela Gilabert, nació en El Puerto de Santa María el 10 de Agosto de 1924 y falleció en Cádiz el 16 de Enero de 1997. Fue concejal del ayuntamiento de El Puerto en la década de los sesenta del siglo pasado y, a finales de la misma, en junio de 1969, fue nombrado Jefe Local del Movimiento, representando al anterior régimen político en la Ciudad. De Juanín Varela o de Juan Ig. como a él le gustaba escribir se refería así en 1962 Manuel Martínez Alfonso: “No podía haber nacido más que en El Puerto. Y en efecto, así ocurrió el hehco un día del año 24. Aquí estudió por libre el bachillerato, con exámenes en Jerez de la Frontera. Su actividad literaria ha sido más para sí mismo que para los demás; un desahogo poético, sin afán ninguno de notoriedad. […] Ha publicado algunas cosas en la revita ‘Cauce’ por los años 44 y 45. Charlas –eso que tan bien sabe hacer—ha dado sobre poesía popular andaluza en RNE en Madrid. Y recitales poéticos de su propia obra en esta misma emisora, en el Aula Manuel Machado, donde fue presentado por Josita Hernán”. /En la imagen, Manuel Martínez Alfonso en 1962.

De Juanín Varela o de Juan Ig. como a él le gustaba escribir se refería así en 1962 Manuel Martínez Alfonso: “No podía haber nacido más que en El Puerto. Y en efecto, así ocurrió el hehco un día del año 24. Aquí estudió por libre el bachillerato, con exámenes en Jerez de la Frontera. Su actividad literaria ha sido más para sí mismo que para los demás; un desahogo poético, sin afán ninguno de notoriedad. […] Ha publicado algunas cosas en la revita ‘Cauce’ por los años 44 y 45. Charlas –eso que tan bien sabe hacer—ha dado sobre poesía popular andaluza en RNE en Madrid. Y recitales poéticos de su propia obra en esta misma emisora, en el Aula Manuel Machado, donde fue presentado por Josita Hernán”. /En la imagen, Manuel Martínez Alfonso en 1962. En la imagen de la izquierda, el poeta arcense Julio Mariscal de Montes, con quien colaboró en varias ocasiones.

En la imagen de la izquierda, el poeta arcense Julio Mariscal de Montes, con quien colaboró en varias ocasiones.